Cuando la puerta del ascensor se abrió y vio en el umbral la gruesa silueta de los guardaespaldas, Luis Eduardo Arango pensó que lo iban a matar –llegaba de una fiesta-, pero un escolta, en vez de apuntarle e intimidarle, le preguntó qué estaba haciendo allí, se lo quedó mirando de una extraña manera, sin decir nada. “Yo vivo acá”, dijo. Hizo todo lo posible por permanecer de pie, seguro de que si se movía el temblor en las piernas lo haría desplomarse al suelo.

— ¿Usted qué hace acá y a esta hora? —preguntó las voz fría y lenta del guardaespaldas.

“Yo vivo acá”, murmuró. “Es que vengo a ver a mi hijo que apenas nació hace una semana…”.

— Esto va contra el reglamento y la seguridad— aseveró el escolta, con cierta potestad mientras salía del vagón del elevador. Pero hoy el doctor Luis Carlos Galán no está acá sino en Medellín. Siga a ver, pero no vuelva a llegar borracho y a esta hora, por favor.

— Se lo agradezco — dijo Luis Eduardo, sacudiendo la cara para quitarse la borrachera.

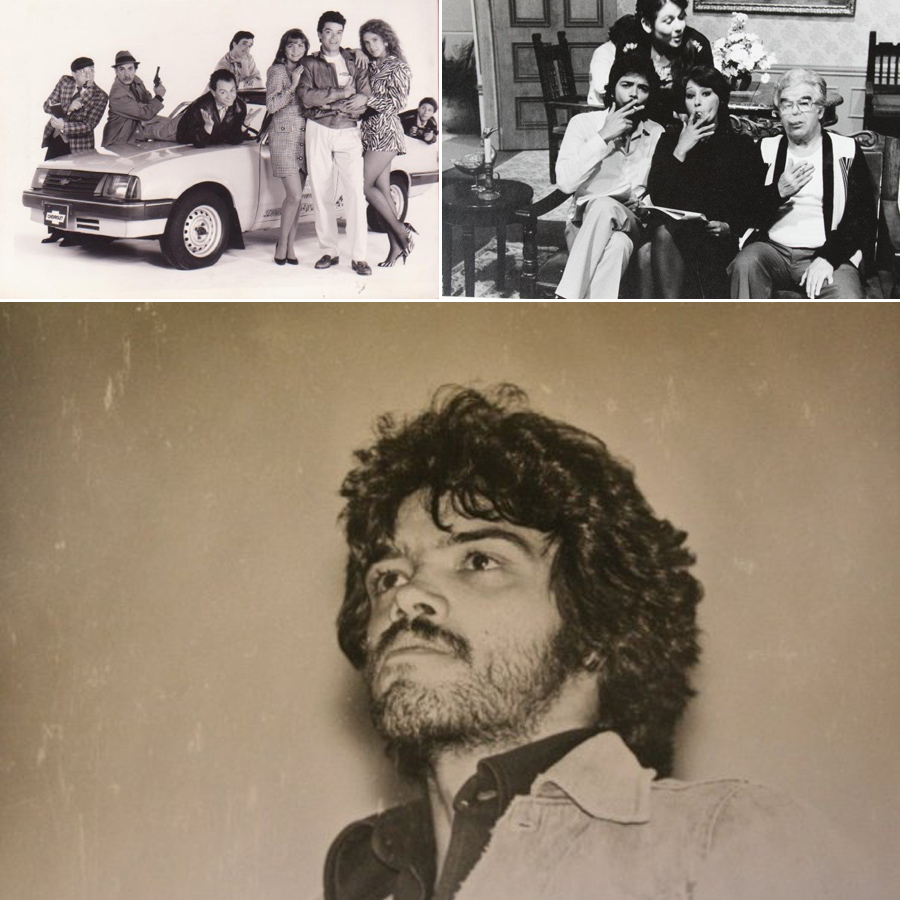

Le pareció que la sangre de sus venas, detenida al ver asomar al carcelero en la puerta del ascensor de su edificio volvía a circular por su cuerpo. Una sensación idéntica a la que unas cuantas horas antes había interpretado en su papel de ‘Joe’ (un joven gánster en permanente huida, que actuó en pareja con Bruno Díaz, quien hacía de ‘Jerry’) en ‘Sugar’, la adaptación de la comedia original de Peter Stone, adaptada al cine de Hollywood en los años sesenta y que se hizo en Colombia por vez primera en el Teatro Nacional. Con este montaje se inició la era de los musicales en el teatro colombiano. “Es uno de los gozos más estimulantes que he hecho en mi carrera, lo que hizo David Stivel (su director) fue genial” me cuenta Luis Eduardo.

Dos semanas después de su primera presentación en el musical mataron a Galán en Soacha.

Los protagonistas de 'Sugar': Maria Cecilia Botero, Luis Eduardo Arango, Bruno Diaz, Cesar Mora, Fernando Gonzalez Pacheco.

La dictadura del talento y la genialidad

Catorce años antes, en 1975, Bernardo Romero Pereiro, quizás el libretista y director más respetado de la televisión colombiana estaba ofuscado, indignado, yendo de aquí para allá en el set de grabación, zapateando el suelo en una mezcla de impotencia y rabia. No había llegado el actor que interpretaba al personaje de Cornudet en ‘Bola de Sebo’, la adaptación del cuento de Guy de Maupassant a la televisión colombiana. Y sin él no podían iniciar las veinte escenas planeadas para ese día. Su asistente de grabación le dijo al oído que había un muchacho que hacía teatro y que podía ayudarle con el problema.

— Me llamaron para hacer el personaje y allí me quedé haciendo la adaptación completa. Aunque había una cosa cierta: les gustó mi papel, pero sobretodo les gustó que cobraba poco. Señala Luis Eduardo Arango.

Así, con un “¡Usted me sirve, venga!” comenzó su carrera en la pantalla chica junto a una pléyade de actores consagrados: Consuelo Luzardo, Franky Linero, Alí Humar, Jaime Saldarriaga, que estaban impacientes esperando las órdenes de Romero Pereiro. Luis Eduardo recuerda que no podía moverse con libertad en el set de grabación, las cámaras lo seguían, se salía de encuadre, hablaba más de la cuenta, las luces le chocaban. “No sea tan aspavientoso que esto es televisión, no teatro, la cámara lo sigue a usted”, le dijo Romero en tono seco y directo por su actuar aturdido.

Los protagonistas de 'Sugar': Maria Cecilia Botero, Luis Eduardo Arango, Bruno Diaz, Cesar Mora, Fernando Gonzalez Pacheco.

La dictadura del talento y la genialidad

Catorce años antes, en 1975, Bernardo Romero Pereiro, quizás el libretista y director más respetado de la televisión colombiana estaba ofuscado, indignado, yendo de aquí para allá en el set de grabación, zapateando el suelo en una mezcla de impotencia y rabia. No había llegado el actor que interpretaba al personaje de Cornudet en ‘Bola de Sebo’, la adaptación del cuento de Guy de Maupassant a la televisión colombiana. Y sin él no podían iniciar las veinte escenas planeadas para ese día. Su asistente de grabación le dijo al oído que había un muchacho que hacía teatro y que podía ayudarle con el problema.

— Me llamaron para hacer el personaje y allí me quedé haciendo la adaptación completa. Aunque había una cosa cierta: les gustó mi papel, pero sobretodo les gustó que cobraba poco. Señala Luis Eduardo Arango.

Así, con un “¡Usted me sirve, venga!” comenzó su carrera en la pantalla chica junto a una pléyade de actores consagrados: Consuelo Luzardo, Franky Linero, Alí Humar, Jaime Saldarriaga, que estaban impacientes esperando las órdenes de Romero Pereiro. Luis Eduardo recuerda que no podía moverse con libertad en el set de grabación, las cámaras lo seguían, se salía de encuadre, hablaba más de la cuenta, las luces le chocaban. “No sea tan aspavientoso que esto es televisión, no teatro, la cámara lo sigue a usted”, le dijo Romero en tono seco y directo por su actuar aturdido.

Conoció el teatro a los 17 años, cuando un grupo de amigos lo llevó engañado a un taller de teatro, diciéndole que iban a jugar billar.

—Bernardo era genial. Lo respetaban mucho, aunque era flaquito y todo, cuando llegaba se imponía el silencio absoluto. Guarda silencio por un momento mientras unos aviones de la Fuerza Aérea cruzan el cielo haciendo un estruendo que no dejaba escuchar nada de lo que conversábamos en el Club Italiano. Es mediodía y el sol golpea de forma arrítmica, parece que llueve y al instante se ilumina el suelo y el aire se vuelve más diáfano. Él se arregla y cambia su forma de sentarse según el cambio de clima. Cuando sopla viento se tapa con su chaqueta de cuero negra mientras ordena su pelo blanquecido, un tono que no es gris sino una suma caótica de capas negras y blancas. Lejos está la figura ocurrente de su personaje en ‘Romeo y Buseta’ o de una más dura y robusta en ‘La hija del Mariachi’ o ‘Bluff’, una de las dos películas que ha hecho, “la que más se ha gozado”, como él dice. La última vez que trabajó con Bernardo Romero Pereiro fue en la serie de televisión ‘Infierno’, en 1986, una idea del libretista sacó la luz de la pantalla chica el drama de una pareja de homosexuales enamorados. “Bernardo vivió un infierno con esa serie, fuimos señalados y nos persiguió una manada de moralistas…”, hasta que la programadora, Coestrellas, no aguantó más y la serie fue sacada del aire. El conductor dicharachero de la familia Tuta Dos años después de este descalabro Luis Eduardo Arango llegaba todos los días muy temprano al barrio Las Margaritas, en el Occidente de Bogotá, a grabar ‘Romeo y Buseta’. La comedia de televisión más querida de nuestro país junto con ‘Don Chinche’. En las dos hizo el mismo personaje, el más recordado y que se mantiene fresco en la memoria y retina de los televidentes: el busetero dicharachero con un desafiante acento paisa que usaba un gorro de su equipo del alma, el Atlético Nacional y un alegórico estribillo: “Campeones de América 1989”. — ¿Cómo así que hizo el mismo personaje en dos series distintas?, — como algunos personajes de García Márquez o Balzac que van de aquí para allá en pasajes de distintas novelas y cuentos, y no mueren ni la historia ni en la cabeza de su creador. Sonríe cuando le pregunto esto, me cuenta que la historia es sencilla y más que una decisión artística se debió a un lío entre programadoras y directivos de televisión. Pepe Sánchez inventó el personaje a finales de 1986, dos meses antes habían trabajado en ‘El Rehén’ obra con al que se inauguró el Teatro Nacional. Sánchez vio cómo hacía imitaciones de sus amigos paisas de forma graciosa, cercana a la comedia de situaciones estadounidense. En ese momento vio al personaje, lo imaginó y con su sentido de director curtido sumado a su conocimiento de los habitantes de cada región del país, Pepe Sánchez fue armando las piezas del rompecabezas de su proyecto, una comedia costumbrista con un tono burlón y humor negro, y con situaciones cotidianas de una Bogotá que movía aún entre lo urbano y lo rural. Vendió papel de colgadura. Hacía locución. Un día el teatro empezó a darle dividendos. Fue el protagonista de 'La Celestina', obra con la que se ganó su primer sueldo: 9.300 pesos.

En Romeo y Buseta Pepe Sánchez aplicó la misma fórmula con diferentes interpretaciones: una familia boyacense protagonista y personajes de cada región, entre los que sobresalía William Guillermo, uno de los primeros protagónicos de Luis Eduardo Arango. “Mi personaje lo sacamos de ‘Don Chinche’ y me lo llevé a ‘Romeo y Buseta’. ¡Cómo nos divertimos haciendo esa comedia!, añade.

Hace tres semanas, en los momentos previos a la final del futbol colombiano entre su Atlético Nacional y Santa Fe corroboró la impresión desde que llegó al estadio de Medellín: él es el hincha del equipo:

— Ya ves que no es de buen augurio decir cuánto quedará un partido— bromeó— ¿Te imaginas donde lo hubiese dicho mi marcador: Nacional empata en Medellín y gana en Bogotá?

Antes de poner en duda el buen juicio de tu mujer, fíjate con quien se ha casado ella

La pregunta era inevitable: ¿cómo se sentía nuevamente como soltero después de su divorcio de Ana Bolena Meza hace cinco años, después que hicieron juntos la telenovela ‘Los Protegidos’? Sonríe de forma fingida con un dejo de amargura en el rostro, como queriendo eludir el tema. Levanta su rostro y mira el cielo, regresa y señala que se siente bien, descansado de la presión de los momentos previos a la decisión de separarse luego de quince años de matrimonio. “Pero hay una cosa de la sí estoy seguro, que ni por el verraco me vuelvo a casar, con dos matrimonios bastó y sobró”, explica Luis Eduardo Arango.

De su matrimonio con Ana Bolena quedaron dos hijos adolescentes, Gabriela y Luis Felipe, según su madre con tendencias y gusto por la música “ella toca el piano y guitarra, y él el bajo”. Por responsabilidad, en parte por la informalidad de los dos y el espejo de otras parejas, están separados pero viven en la misma casa. “Lo primero es la familia, estamos preocupados por nuestros hijos y cada quien tiene su espacio, eso sí con zona de despeje incluida”. Explica él. “Cada uno tiene una parte de la casa y su vida, somos familia, eso es lo primero”, dijo Ana Bolena, quien en el proceso de esta separación particular preparaba una exposición de fotografías y planeaba en lanzarse al Concejo de Bogotá por Cambio Radical.

—Cuando a ella lo recogen o viene con alguien, qué pasa o qué siente—, le pregunto.

—La verdad es que llegó un momento en que no hay manera de aportar más. Ya no hay nada que nos una. Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, pero ya ni eso queda. No hay forma de querer más.

—Qué queda entonces.

—Quedan otras cosas, la solidaridad el trabajo en equipo, la amistad, cosas diferentes a la pasión y el amor. Llevamos tres años, y ellos (sus hijos) no han sentido el proceso de ruptura. Lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, por ellos.

La cotidianidad de la casa es práctica hasta en sus espacios personales: ella vive en el tercer piso y él en el segundo. Como la casa en grande, la organización se hace fácil y los encuentros y desencuentros no son engorrosos ni traumáticos. “La clave que ya no estamos juntos, no hay nada como pareja pero sí como padres, y no quiero separarme de mis hijos”, concluye Luis Eduardo Arango.

Vendió papel de colgadura. Hacía locución. Un día el teatro empezó a darle dividendos. Fue el protagonista de 'La Celestina', obra con la que se ganó su primer sueldo: 9.300 pesos.

En Romeo y Buseta Pepe Sánchez aplicó la misma fórmula con diferentes interpretaciones: una familia boyacense protagonista y personajes de cada región, entre los que sobresalía William Guillermo, uno de los primeros protagónicos de Luis Eduardo Arango. “Mi personaje lo sacamos de ‘Don Chinche’ y me lo llevé a ‘Romeo y Buseta’. ¡Cómo nos divertimos haciendo esa comedia!, añade.

Hace tres semanas, en los momentos previos a la final del futbol colombiano entre su Atlético Nacional y Santa Fe corroboró la impresión desde que llegó al estadio de Medellín: él es el hincha del equipo:

— Ya ves que no es de buen augurio decir cuánto quedará un partido— bromeó— ¿Te imaginas donde lo hubiese dicho mi marcador: Nacional empata en Medellín y gana en Bogotá?

Antes de poner en duda el buen juicio de tu mujer, fíjate con quien se ha casado ella

La pregunta era inevitable: ¿cómo se sentía nuevamente como soltero después de su divorcio de Ana Bolena Meza hace cinco años, después que hicieron juntos la telenovela ‘Los Protegidos’? Sonríe de forma fingida con un dejo de amargura en el rostro, como queriendo eludir el tema. Levanta su rostro y mira el cielo, regresa y señala que se siente bien, descansado de la presión de los momentos previos a la decisión de separarse luego de quince años de matrimonio. “Pero hay una cosa de la sí estoy seguro, que ni por el verraco me vuelvo a casar, con dos matrimonios bastó y sobró”, explica Luis Eduardo Arango.

De su matrimonio con Ana Bolena quedaron dos hijos adolescentes, Gabriela y Luis Felipe, según su madre con tendencias y gusto por la música “ella toca el piano y guitarra, y él el bajo”. Por responsabilidad, en parte por la informalidad de los dos y el espejo de otras parejas, están separados pero viven en la misma casa. “Lo primero es la familia, estamos preocupados por nuestros hijos y cada quien tiene su espacio, eso sí con zona de despeje incluida”. Explica él. “Cada uno tiene una parte de la casa y su vida, somos familia, eso es lo primero”, dijo Ana Bolena, quien en el proceso de esta separación particular preparaba una exposición de fotografías y planeaba en lanzarse al Concejo de Bogotá por Cambio Radical.

—Cuando a ella lo recogen o viene con alguien, qué pasa o qué siente—, le pregunto.

—La verdad es que llegó un momento en que no hay manera de aportar más. Ya no hay nada que nos una. Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, pero ya ni eso queda. No hay forma de querer más.

—Qué queda entonces.

—Quedan otras cosas, la solidaridad el trabajo en equipo, la amistad, cosas diferentes a la pasión y el amor. Llevamos tres años, y ellos (sus hijos) no han sentido el proceso de ruptura. Lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, por ellos.

La cotidianidad de la casa es práctica hasta en sus espacios personales: ella vive en el tercer piso y él en el segundo. Como la casa en grande, la organización se hace fácil y los encuentros y desencuentros no son engorrosos ni traumáticos. “La clave que ya no estamos juntos, no hay nada como pareja pero sí como padres, y no quiero separarme de mis hijos”, concluye Luis Eduardo Arango.

Para Luis Eduardo no hay nada más terrible que actuar algo que uno no quiere. "Eso se nota. El resultado es nefasto".

Parrandero, fumador y bebedor

“Era perezoso, creo que no le sirvió de mucho en aquellos años el llamado de atención que le hizo Fanny Mickey el día que se quedó dormido y llegó tarde a practicar”. Dice Germán Quintero, quien en el 2008 lo dirigió en la obra ‘Venga le cuento’. “Y sigo siendo perezoso, cambiaría todo por quedarme un día durmiendo en lugar de ir a trabajar”, asegura Luis Eduardo sin desparpajo ni remordimiento, una gallardía disfrazada que lo lleva a reconocer que pasaba de parrandas a comienzos de su carrera, y que en cierta medida la hicieron tambalear, “después de eso, duré sin trabajo diez meses”.

Hace unos meses declaró en El Tiempo que la mayor vergüenza que ha pasado fue cuando llegó tarde a una sesión de teatro con Mickey, “me lanzó una frase que me pegó una aterrizada brutal: ¿la pasaste mal, no es cierto?” La misma que le dijo el profesor de Matemáticas II mientras estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional. “Era muy parrandero, fumador y bebedor, se levantaba al otro día y buscaba entre los ceniceros la colilla más larga para prenderla”, recuerda uno de sus compañeros de estudios.

Para Luis Eduardo no hay nada más terrible que actuar algo que uno no quiere. "Eso se nota. El resultado es nefasto".

Parrandero, fumador y bebedor

“Era perezoso, creo que no le sirvió de mucho en aquellos años el llamado de atención que le hizo Fanny Mickey el día que se quedó dormido y llegó tarde a practicar”. Dice Germán Quintero, quien en el 2008 lo dirigió en la obra ‘Venga le cuento’. “Y sigo siendo perezoso, cambiaría todo por quedarme un día durmiendo en lugar de ir a trabajar”, asegura Luis Eduardo sin desparpajo ni remordimiento, una gallardía disfrazada que lo lleva a reconocer que pasaba de parrandas a comienzos de su carrera, y que en cierta medida la hicieron tambalear, “después de eso, duré sin trabajo diez meses”.

Hace unos meses declaró en El Tiempo que la mayor vergüenza que ha pasado fue cuando llegó tarde a una sesión de teatro con Mickey, “me lanzó una frase que me pegó una aterrizada brutal: ¿la pasaste mal, no es cierto?” La misma que le dijo el profesor de Matemáticas II mientras estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional. “Era muy parrandero, fumador y bebedor, se levantaba al otro día y buscaba entre los ceniceros la colilla más larga para prenderla”, recuerda uno de sus compañeros de estudios.

El tango está lleno de despedidas

Un ruido metálico lo sacó de ese sueño placentero una mañana de 1968. Abrió los ojos. Su mama había entrado y le alcanzó una bandeja con la sopa de fríjoles y un pedazo de arepa que era su desayuno de todos los días. Estuvo a punto de preguntarle la hora y reclamarle, pero se contuvo porque sabía que no le contestaría. Deshizo la arepa en pedazos, los echó a la sopa y la tomó a espaciadas cucharadas. Había pasado otro día y el de ese día era el decisivo. “Mi mamá me dijo que la acompañara junto con una amiga porque quería ver a unos cantantes famosos de tango de los sesenta”. No quería ir, insistió en la poca conveniencia de su asistencia, pero sus consideraciones no sirvieron de mucho. Asistió y fue lo mejor que le pasó hasta ese día.

— ¿Qué fue lo que ocurrió?

—Vi lo que le ocurre a la gente con el tango, es una catarsis, como en el teatro—dijo emocionado, respirando en cada palabra para pronunciarla mejor—, eso eriza.

—Como espectador y cantante, lo recuerdan cuando hizo a “Jesús Abel” en ‘Quieta Margarita’.

— Así fue, cuando llegué a hacer la novela estaba más tangueado que un verraco.

Desde pequeño se sintió atraído por la música porteña de manos de su madre. Hoy canta en un bar de Bogotá junto con sus amigos.

De casualidades está hecha la vida. En el 2004 viajó hasta Buenos Aires para asistir al concierto de los Rolling Stones. Después del concierto, terminaron la fiesta en una barrio tanguero, Caballito. En ‘La Comparsita’ una bar de mesas dispuestas en círculo que miraba de frente a la tarima, a media luz, lo suficiente para no tropezar y estimular al charla fueron Luis Eduardo su esposa de entonces, Ana Bolena Meza, y un grupo de amigos. “Se cranearon toda la organización, ella —su esposa— fue hasta la tarima e inventó la excusa de un cumpleaños para que cantara. Todo esto pasaba mientras estaba bebiendo”. De un momento a otro la voz del micrófono dijo su nombre claramente “Y desde Colombia, nuestro amigo Luis Eduardo Arango”. El bandeonista tenía pereza, jartera, a los tangueros no les gusta eso, lo detestas además. Lo convencieron. “Cuál querés”, me preguntó. ‘Nostalgias’, dije. La canté, y la sensación inequívoca de que la orquesta se emocionaba hasta cantar un par de tangos más. Después de un rato los cantantes argentinos se sentaron en la mesa con Luis Eduardo, su esposa y amigos. Para ser visceral la música necesita ser contundente

“‘La hija del Mariachi’ me dio a conocer nuevas músicas, nuevas historias… Hay mucha gente que las ha cantado, escucha uno a Placido Domingo o Luciano Pavarotti. Sí hermosos, pero no dice nada. La música tiene que ser visceral —sonríe—, para ser contundente. Si no hubiese sido actor, me habría dedicado a cantar”, enfatiza Luis Eduardo mientras algunos actores viene a saludarlo afectuosamente.

Degeneraciones, vilezas terribles, es el sentir de su música. La noche de un viernes se escapa al refugio de tangueros, en especial los admiradores de Gardel en el barrio La Soledad, en Bogotá. Allí está su amigo argentino, esperándolo en una mesa conjunta a la tarima. Entrar allí es viajar en el tiempo: sillas de acabados en cedro oscuro y una mesa taraceada con marfil y hueso. Lámparas de petróleo, radiolas que sintonizan únicamente la frecuencia AM, junto a la mesa un reloj suizo al que uno de los meseros le da cuerda para que la hora sea precisa. Una de las asistentes cuenta que “es lo más parecido en Bogotá al barrio Palermo de Buenos Aires”, la interrumpe el mesero para tomar su orden, pimentones sin cáscara con aceite oliva. “A mí me gusta la picada, los chinchulines y morrones son lo mejor”, me comenta Luis Eduardo. Está animado, busca a sus amigos con los que a mitad de la noche, en algo más dos horas interpretan tangos. Él pone la voz, uno de ellos, que lleva la barba de una semana tiene una caja negra, la deja en el suelo y la abre para mostrar la empuñadura de su bandoneón.

—Creo que es mejor saber qué me espera esta noche, cantar. Hace años sufría en el escenario— dice Luis Eduardo—, ahora no.

—Por qué lo dice.

—Es que la vida se acomoda de diferente modo, eso lo dan los años. La experiencia. El no temerle al fracaso.

Lea también

"La televisión me frustra": César Mora

En el refugio del ermitaño, Frank Ramírez