Lácydes Antonio Moreno Blanco tiene fijados los recuerdos de su niñez en la cabeza y en el gusto, su sentido más refinado. No olvida el paisaje de cocoteros, los juegos con los hijos de los pescadores, el mar de Cartagena meciéndose cerca de su casa del barrio el Cabrero. Pero su recuerdo más preciado es la comida que preparaba con mano tierna y maestra la negra Cesárea, la empleada de su casa, que en las tardes rayaba cocos mientras fumaba una calilla de tabaco que apretaba entre los dientes. Cesárea cocinaba sopas de higadete, sancocho cartagenero, arroz achiotado, gallinas carnudas que se engordaban en el patio de la casa. A los seis años, copiando a Cesárea, Lácydes preparó su primer plato, un plátano verde que asó en el horno de carbón y luego sirvió en la mesa a su familia. Su papá, Benjamín J. Moreno, no creyó que su hijo lo hubiera cocinado.

—Tú no lo hiciste. Es imposible ‒repetía.

— Ese plátano lo ha hecho mi niño Toño ‒dijo Cesárea.

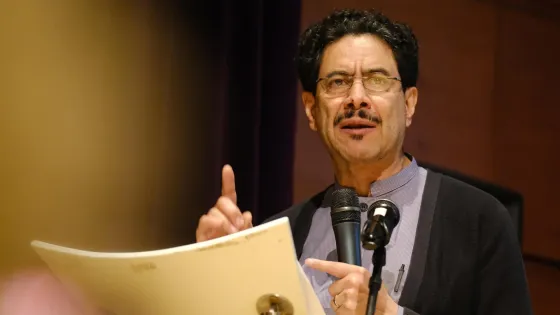

Aquel fue el primero de cientos de platos que ha preparado este cartagenero, considerado el mayor experto en cocina del país. Hoy, Lácydes tiene noventa años, el pelo plateado rodea su calva, las mejillas rosadas, las cejas pobladas y peinadas hacia arriba. Lleva un blazer azul oscuro, camisa a cuadros, una corbata salpicada de marquitos dorados. Camina por su apartamento arrastrando sus zapatos Florsheim color vino tinto sobre una alfombra iluminada apenas por esa luz grisácea que siempre precede a la lluvia.

Se sienta en una poltrona de tela que le da la espalda a la ventana y dice con una voz melodiosa, como el vaivén del mar, que su mundo es lo más sencillo, que no le interesan los adelantos tecnológicos, ni el vertiginoso mundo moderno. Prefiere quedarse en el mundo elemental que alimenta a su espíritu contemplativo. Cree que la sociedad de consumo está transformando al hombre en un ser envidioso, insaciable, soberbio, atormentado e infeliz. Por eso no tiene celular ni computador y no sabe ni quiere aprender a navegar en Internet. El objeto más moderno de su casa es un teléfono inalámbrico. Escribe en una vieja máquina, golpeando las teclas sólo con sus dos dedos índices. Con esa máquina realizó, en quince años de juiciosa investigación, el Diccionario de vozes culinarias, acaso el más completo de su clase. Se trata de un compendio de más nueve mil términos culinarios. La obra empieza en la A con a la arrabiata y termina en la Z con zurrusco. Aparte del diccionario, ha escrito seis libros y decenas de artículos.

—Tú no lo hiciste. Es imposible ‒repetía.

— Ese plátano lo ha hecho mi niño Toño ‒dijo Cesárea.

Aquel fue el primero de cientos de platos que ha preparado este cartagenero, considerado el mayor experto en cocina del país. Hoy, Lácydes tiene noventa años, el pelo plateado rodea su calva, las mejillas rosadas, las cejas pobladas y peinadas hacia arriba. Lleva un blazer azul oscuro, camisa a cuadros, una corbata salpicada de marquitos dorados. Camina por su apartamento arrastrando sus zapatos Florsheim color vino tinto sobre una alfombra iluminada apenas por esa luz grisácea que siempre precede a la lluvia.

Se sienta en una poltrona de tela que le da la espalda a la ventana y dice con una voz melodiosa, como el vaivén del mar, que su mundo es lo más sencillo, que no le interesan los adelantos tecnológicos, ni el vertiginoso mundo moderno. Prefiere quedarse en el mundo elemental que alimenta a su espíritu contemplativo. Cree que la sociedad de consumo está transformando al hombre en un ser envidioso, insaciable, soberbio, atormentado e infeliz. Por eso no tiene celular ni computador y no sabe ni quiere aprender a navegar en Internet. El objeto más moderno de su casa es un teléfono inalámbrico. Escribe en una vieja máquina, golpeando las teclas sólo con sus dos dedos índices. Con esa máquina realizó, en quince años de juiciosa investigación, el Diccionario de vozes culinarias, acaso el más completo de su clase. Se trata de un compendio de más nueve mil términos culinarios. La obra empieza en la A con a la arrabiata y termina en la Z con zurrusco. Aparte del diccionario, ha escrito seis libros y decenas de artículos.

En 1942, llevado por su afición insaciable de conocer nuevas culturas, llegó a Bogotá para estudiar Relaciones Internacionales. Por entonces, la capital era una pequeña ciudad que acababa en la Avenida Chile. Sin embargo, según cuenta, se podía comer bien en varios restaurantes, entre los que se contaban el Gran Vatel, el Félix y el comedor del Hotel Continental. En Bogotá conoció el sabor del tabaco, fumaba Brevas de Santander. Años después, cuando en 1946 ocupó su primer cargo diplomático en Cuba, se hizo un aficionado al mejor tabaco. Todos los días se fuma dos, un Romeo y Julieta después de almuerzo y otro más grande en la noche, mientras ve el noticiero por televisión, que día a día muestra “que este mundo se está acabando”.

En Cuba también descubrió que había hombres que, sin ser chefs, cocinaban. Cocinaban por placer. En Colombia eso era mal visto. Los cocineros de nuestro país se formaban en los barcos del río Magdalena haciendo sancocho. Pero en Cuba, que para Lácydes fue una prolongación de Cartagena, los hombres, en especial los españoles, preparaban con frecuencia cenas muy elaboradas que compartían con los amigos.

Durante mucho tiempo vivió fuera del país. Su casa es un fiel reflejo de sus años como diplomático en Cuba, Japón, Haití, Jamaica, Noruega y Checoslovaquia. Pero, sobre todo, es un reflejo de su gusto por las culturas Caribe, afroamericanas y asiáticas. Sobre la chimenea hay un óleo enorme de un artista haitiano; de la pared de la entrada cuelgan un torito y una maría mulata del cartagenero Enrique Grau; en un rincón, cerca de su biblioteca pintada de color rojo vivo, hay varias máscaras de teatro japonés, y del techo de la sala cuelga una enorme lámpara de proa de una embarcación asiática antigua.

Pero los libros están por doquier: en los estantes, sobre la mesa de comedor, las sillas, el sofá de la sala y junto a un florero color azul marino lleno de alstroemerias blancas, naranja y rosadas. Los libros andan por ahí, como si se movieran por su cuenta. Obras de Calderón de la Barca, Proust, Goethe y Shakesperare comparten el espacio con la Historia del paladar, Las leyendas del azafrán, El arte de la cata y el Elogio de la gula. Al ver esta cantidad de libros se confirma por qué Lácydes dice que él es un “cucarachero de libros”.

Comenzó a comprar libros de cocina sólo por conocer nuevas recetas. Luego se interesó por la relación de los alimentos y el hombre. Cansado de leer la historia de la humanidad a partir de la guerra y la política, decidió estudiar cómo duermen, cómo aman, cómo visten, cómo se alimenta la gente en todo el mundo. Coleccionó poco a poco una gran cantidad de libros de cocina. Hace dos años donó a la academia Verde Oliva casi tres mil. Con ellos se abrió una biblioteca que lleva su nombre.

‒A esta edad qué voy a ser yo con tantos libros. Que los aprovechen los jóvenes ‒dice, y mientras busca sin resultado el teléfono de un amigo en tres agendas distintas de 2008, 2009 y 2010, afirma que ha sido un hombre de placeres, pero no de vicios. Lácydes come poco, come por hobby. No se toma más de dos tragos. Y cuando le preguntan qué hace para estar sano, responde: “la buena consciencia”. Es curioso que su tocayo, Lácides Cirene, fue un filósofo griego que murió de gota, provocada por beber vino en exceso.

Aunque ha hecho muchos cursos de cocina en distintas partes del mundo, no se considera un profesional. Por respeto a la profesión, jamás se ha puesto un gorro de chef. Cuando cocina, usa una gorra de marinero, porque se siente un “navegante de los sabores”.

Uno de los platos que más cocina son salteados orientales. A Asía lo ligan su estadía por diez años en Tokio; su esposa Mizuso, una japonesa con quien se casó hace más de cincuenta años y que hoy vive en Vancouver; su hijo Akira, radicado en Singapur ‒su nombre en japonés significa hombre fuerte y recto‒. Desde su teléfono inalámbrico, que siempre tiene a la mano, se comunica con ellos.

En 1942, llevado por su afición insaciable de conocer nuevas culturas, llegó a Bogotá para estudiar Relaciones Internacionales. Por entonces, la capital era una pequeña ciudad que acababa en la Avenida Chile. Sin embargo, según cuenta, se podía comer bien en varios restaurantes, entre los que se contaban el Gran Vatel, el Félix y el comedor del Hotel Continental. En Bogotá conoció el sabor del tabaco, fumaba Brevas de Santander. Años después, cuando en 1946 ocupó su primer cargo diplomático en Cuba, se hizo un aficionado al mejor tabaco. Todos los días se fuma dos, un Romeo y Julieta después de almuerzo y otro más grande en la noche, mientras ve el noticiero por televisión, que día a día muestra “que este mundo se está acabando”.

En Cuba también descubrió que había hombres que, sin ser chefs, cocinaban. Cocinaban por placer. En Colombia eso era mal visto. Los cocineros de nuestro país se formaban en los barcos del río Magdalena haciendo sancocho. Pero en Cuba, que para Lácydes fue una prolongación de Cartagena, los hombres, en especial los españoles, preparaban con frecuencia cenas muy elaboradas que compartían con los amigos.

Durante mucho tiempo vivió fuera del país. Su casa es un fiel reflejo de sus años como diplomático en Cuba, Japón, Haití, Jamaica, Noruega y Checoslovaquia. Pero, sobre todo, es un reflejo de su gusto por las culturas Caribe, afroamericanas y asiáticas. Sobre la chimenea hay un óleo enorme de un artista haitiano; de la pared de la entrada cuelgan un torito y una maría mulata del cartagenero Enrique Grau; en un rincón, cerca de su biblioteca pintada de color rojo vivo, hay varias máscaras de teatro japonés, y del techo de la sala cuelga una enorme lámpara de proa de una embarcación asiática antigua.

Pero los libros están por doquier: en los estantes, sobre la mesa de comedor, las sillas, el sofá de la sala y junto a un florero color azul marino lleno de alstroemerias blancas, naranja y rosadas. Los libros andan por ahí, como si se movieran por su cuenta. Obras de Calderón de la Barca, Proust, Goethe y Shakesperare comparten el espacio con la Historia del paladar, Las leyendas del azafrán, El arte de la cata y el Elogio de la gula. Al ver esta cantidad de libros se confirma por qué Lácydes dice que él es un “cucarachero de libros”.

Comenzó a comprar libros de cocina sólo por conocer nuevas recetas. Luego se interesó por la relación de los alimentos y el hombre. Cansado de leer la historia de la humanidad a partir de la guerra y la política, decidió estudiar cómo duermen, cómo aman, cómo visten, cómo se alimenta la gente en todo el mundo. Coleccionó poco a poco una gran cantidad de libros de cocina. Hace dos años donó a la academia Verde Oliva casi tres mil. Con ellos se abrió una biblioteca que lleva su nombre.

‒A esta edad qué voy a ser yo con tantos libros. Que los aprovechen los jóvenes ‒dice, y mientras busca sin resultado el teléfono de un amigo en tres agendas distintas de 2008, 2009 y 2010, afirma que ha sido un hombre de placeres, pero no de vicios. Lácydes come poco, come por hobby. No se toma más de dos tragos. Y cuando le preguntan qué hace para estar sano, responde: “la buena consciencia”. Es curioso que su tocayo, Lácides Cirene, fue un filósofo griego que murió de gota, provocada por beber vino en exceso.

Aunque ha hecho muchos cursos de cocina en distintas partes del mundo, no se considera un profesional. Por respeto a la profesión, jamás se ha puesto un gorro de chef. Cuando cocina, usa una gorra de marinero, porque se siente un “navegante de los sabores”.

Uno de los platos que más cocina son salteados orientales. A Asía lo ligan su estadía por diez años en Tokio; su esposa Mizuso, una japonesa con quien se casó hace más de cincuenta años y que hoy vive en Vancouver; su hijo Akira, radicado en Singapur ‒su nombre en japonés significa hombre fuerte y recto‒. Desde su teléfono inalámbrico, que siempre tiene a la mano, se comunica con ellos.

Hay un plato que no volvería a comer nunca, el Curí, porque tiene una grasa entre sus capas con un sabor que le desagrada. Una sola vez ha huido de un plato. Ocurrió en África, donde le sirvieron sesos de mono. Al ver la cabeza del animal sobre su mesa se marchó consternado. Uno de sus descubrimientos culinarios más felices fue la fideuá, una paella de Valencia (España), que se hace con fideos en lugar de arroz.

El mondongo es una de sus especialidades. Una vez lo preparó para el Rey Juan Carlos y Pilar de Borbón. Hizo la receta al estilo cartagenero: se deja cocinar la carne a fuego lento toda la noche y se preparan aparte los demás ingredientes. A Pilar le gustó tanto el plato que repitió.

Hay un plato que no volvería a comer nunca, el Curí, porque tiene una grasa entre sus capas con un sabor que le desagrada. Una sola vez ha huido de un plato. Ocurrió en África, donde le sirvieron sesos de mono. Al ver la cabeza del animal sobre su mesa se marchó consternado. Uno de sus descubrimientos culinarios más felices fue la fideuá, una paella de Valencia (España), que se hace con fideos en lugar de arroz.

El mondongo es una de sus especialidades. Una vez lo preparó para el Rey Juan Carlos y Pilar de Borbón. Hizo la receta al estilo cartagenero: se deja cocinar la carne a fuego lento toda la noche y se preparan aparte los demás ingredientes. A Pilar le gustó tanto el plato que repitió.

El aporte de Lácydes Moreno a la cocina ha sido determinante. Él le ha dado luz a los sabores del pasado, los sabores americanos nacidos del sincretismo de varias culturas. Los platos, como los animales, también se extinguen si no hay alguien que los prepare, que los devuelva a la mesa. Hasta hace unos años se creía que la buena mesa venía de Francia, Italia y España. Una típica idea de colonia, que siempre mira desde abajo. Hoy, la comida de varios países latinoamericanos forma parte del patrimonio y se exporta a todo el mundo. Como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia de Historia de Cartagena y fundador de la Academia de Gastronomía, Lácydes halló la forma de explicar la riqueza y evolución de nuestra cultura a través de la cocina.

Se creería que la cocina de Lácydes es deslumbrante. Que de sus techos cuelgan ollas, cucharones, zurrones y una pierna de jamón serrano; que su nevera está repleta de quesos madurados, y su refrigerador, de gambas, langostinos y mejillones. No es así. Su cocina es muy sencilla, pequeña, blanca por completo y, en apariencia, desocupada. Con la parsimonia, las manos suaves de Lácydes abren las puertas de la alacena y entonces aparecen curris de Malasia, salsa madrás, salsas chinas, salsa de ostras, jarabe de granada, alcaparras, vino para hacer sushi, ajíes de varias clases, condimentos en polvo de todos los colores, pimientas, leche vaporada.

A Lácydes le gritan los sabores, lo llaman desde los bosques de su memoria. Él atiende su llamado que, por lo general, siempre llega en el supermercado. Un día prepara un plato japonés, otro una pasta italiana, otro un postre cartagenero. Ahora mismo está partiendo un trozo de enyucado, hecho con leche de coco, anís, yuca rayada, queso y azúcar. Mientras pone un vaso de gaseosa sobre la mesa de centro, señala un bastón delgado de carey que perteneció a Ramón de Zubiría, quien fue uno de sus grandes amigos.

‒Mis amigos ‒dice‒ han sido una gran felicidad en mi vida. Vivo solo, pero no estoy solo. Eso sí, a esta edad los funerales son casi un rutina.

Si Lácydes muriera mañana, se sentaría hoy a la mesa y comería un escabeche de pescado como entrada, luego un pastel cartagenero de Navidad hecho con arroz, gallina, mucho tocino, papas, aceitunas y cebollas, y por último, una natilla de leche de maíz tierno servida en un tazón hondo. Así volvería a los sabores de su infancia. A la cocina de Cesárea.

El aporte de Lácydes Moreno a la cocina ha sido determinante. Él le ha dado luz a los sabores del pasado, los sabores americanos nacidos del sincretismo de varias culturas. Los platos, como los animales, también se extinguen si no hay alguien que los prepare, que los devuelva a la mesa. Hasta hace unos años se creía que la buena mesa venía de Francia, Italia y España. Una típica idea de colonia, que siempre mira desde abajo. Hoy, la comida de varios países latinoamericanos forma parte del patrimonio y se exporta a todo el mundo. Como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia de Historia de Cartagena y fundador de la Academia de Gastronomía, Lácydes halló la forma de explicar la riqueza y evolución de nuestra cultura a través de la cocina.

Se creería que la cocina de Lácydes es deslumbrante. Que de sus techos cuelgan ollas, cucharones, zurrones y una pierna de jamón serrano; que su nevera está repleta de quesos madurados, y su refrigerador, de gambas, langostinos y mejillones. No es así. Su cocina es muy sencilla, pequeña, blanca por completo y, en apariencia, desocupada. Con la parsimonia, las manos suaves de Lácydes abren las puertas de la alacena y entonces aparecen curris de Malasia, salsa madrás, salsas chinas, salsa de ostras, jarabe de granada, alcaparras, vino para hacer sushi, ajíes de varias clases, condimentos en polvo de todos los colores, pimientas, leche vaporada.

A Lácydes le gritan los sabores, lo llaman desde los bosques de su memoria. Él atiende su llamado que, por lo general, siempre llega en el supermercado. Un día prepara un plato japonés, otro una pasta italiana, otro un postre cartagenero. Ahora mismo está partiendo un trozo de enyucado, hecho con leche de coco, anís, yuca rayada, queso y azúcar. Mientras pone un vaso de gaseosa sobre la mesa de centro, señala un bastón delgado de carey que perteneció a Ramón de Zubiría, quien fue uno de sus grandes amigos.

‒Mis amigos ‒dice‒ han sido una gran felicidad en mi vida. Vivo solo, pero no estoy solo. Eso sí, a esta edad los funerales son casi un rutina.

Si Lácydes muriera mañana, se sentaría hoy a la mesa y comería un escabeche de pescado como entrada, luego un pastel cartagenero de Navidad hecho con arroz, gallina, mucho tocino, papas, aceitunas y cebollas, y por último, una natilla de leche de maíz tierno servida en un tazón hondo. Así volvería a los sabores de su infancia. A la cocina de Cesárea.

—Tú no lo hiciste. Es imposible ‒repetía.

— Ese plátano lo ha hecho mi niño Toño ‒dijo Cesárea.

Aquel fue el primero de cientos de platos que ha preparado este cartagenero, considerado el mayor experto en cocina del país. Hoy, Lácydes tiene noventa años, el pelo plateado rodea su calva, las mejillas rosadas, las cejas pobladas y peinadas hacia arriba. Lleva un blazer azul oscuro, camisa a cuadros, una corbata salpicada de marquitos dorados. Camina por su apartamento arrastrando sus zapatos Florsheim color vino tinto sobre una alfombra iluminada apenas por esa luz grisácea que siempre precede a la lluvia.

Se sienta en una poltrona de tela que le da la espalda a la ventana y dice con una voz melodiosa, como el vaivén del mar, que su mundo es lo más sencillo, que no le interesan los adelantos tecnológicos, ni el vertiginoso mundo moderno. Prefiere quedarse en el mundo elemental que alimenta a su espíritu contemplativo. Cree que la sociedad de consumo está transformando al hombre en un ser envidioso, insaciable, soberbio, atormentado e infeliz. Por eso no tiene celular ni computador y no sabe ni quiere aprender a navegar en Internet. El objeto más moderno de su casa es un teléfono inalámbrico. Escribe en una vieja máquina, golpeando las teclas sólo con sus dos dedos índices. Con esa máquina realizó, en quince años de juiciosa investigación, el Diccionario de vozes culinarias, acaso el más completo de su clase. Se trata de un compendio de más nueve mil términos culinarios. La obra empieza en la A con a la arrabiata y termina en la Z con zurrusco. Aparte del diccionario, ha escrito seis libros y decenas de artículos.

—Tú no lo hiciste. Es imposible ‒repetía.

— Ese plátano lo ha hecho mi niño Toño ‒dijo Cesárea.

Aquel fue el primero de cientos de platos que ha preparado este cartagenero, considerado el mayor experto en cocina del país. Hoy, Lácydes tiene noventa años, el pelo plateado rodea su calva, las mejillas rosadas, las cejas pobladas y peinadas hacia arriba. Lleva un blazer azul oscuro, camisa a cuadros, una corbata salpicada de marquitos dorados. Camina por su apartamento arrastrando sus zapatos Florsheim color vino tinto sobre una alfombra iluminada apenas por esa luz grisácea que siempre precede a la lluvia.

Se sienta en una poltrona de tela que le da la espalda a la ventana y dice con una voz melodiosa, como el vaivén del mar, que su mundo es lo más sencillo, que no le interesan los adelantos tecnológicos, ni el vertiginoso mundo moderno. Prefiere quedarse en el mundo elemental que alimenta a su espíritu contemplativo. Cree que la sociedad de consumo está transformando al hombre en un ser envidioso, insaciable, soberbio, atormentado e infeliz. Por eso no tiene celular ni computador y no sabe ni quiere aprender a navegar en Internet. El objeto más moderno de su casa es un teléfono inalámbrico. Escribe en una vieja máquina, golpeando las teclas sólo con sus dos dedos índices. Con esa máquina realizó, en quince años de juiciosa investigación, el Diccionario de vozes culinarias, acaso el más completo de su clase. Se trata de un compendio de más nueve mil términos culinarios. La obra empieza en la A con a la arrabiata y termina en la Z con zurrusco. Aparte del diccionario, ha escrito seis libros y decenas de artículos.

En 1942, llevado por su afición insaciable de conocer nuevas culturas, llegó a Bogotá para estudiar Relaciones Internacionales. Por entonces, la capital era una pequeña ciudad que acababa en la Avenida Chile. Sin embargo, según cuenta, se podía comer bien en varios restaurantes, entre los que se contaban el Gran Vatel, el Félix y el comedor del Hotel Continental. En Bogotá conoció el sabor del tabaco, fumaba Brevas de Santander. Años después, cuando en 1946 ocupó su primer cargo diplomático en Cuba, se hizo un aficionado al mejor tabaco. Todos los días se fuma dos, un Romeo y Julieta después de almuerzo y otro más grande en la noche, mientras ve el noticiero por televisión, que día a día muestra “que este mundo se está acabando”.

En Cuba también descubrió que había hombres que, sin ser chefs, cocinaban. Cocinaban por placer. En Colombia eso era mal visto. Los cocineros de nuestro país se formaban en los barcos del río Magdalena haciendo sancocho. Pero en Cuba, que para Lácydes fue una prolongación de Cartagena, los hombres, en especial los españoles, preparaban con frecuencia cenas muy elaboradas que compartían con los amigos.

Durante mucho tiempo vivió fuera del país. Su casa es un fiel reflejo de sus años como diplomático en Cuba, Japón, Haití, Jamaica, Noruega y Checoslovaquia. Pero, sobre todo, es un reflejo de su gusto por las culturas Caribe, afroamericanas y asiáticas. Sobre la chimenea hay un óleo enorme de un artista haitiano; de la pared de la entrada cuelgan un torito y una maría mulata del cartagenero Enrique Grau; en un rincón, cerca de su biblioteca pintada de color rojo vivo, hay varias máscaras de teatro japonés, y del techo de la sala cuelga una enorme lámpara de proa de una embarcación asiática antigua.

Pero los libros están por doquier: en los estantes, sobre la mesa de comedor, las sillas, el sofá de la sala y junto a un florero color azul marino lleno de alstroemerias blancas, naranja y rosadas. Los libros andan por ahí, como si se movieran por su cuenta. Obras de Calderón de la Barca, Proust, Goethe y Shakesperare comparten el espacio con la Historia del paladar, Las leyendas del azafrán, El arte de la cata y el Elogio de la gula. Al ver esta cantidad de libros se confirma por qué Lácydes dice que él es un “cucarachero de libros”.

Comenzó a comprar libros de cocina sólo por conocer nuevas recetas. Luego se interesó por la relación de los alimentos y el hombre. Cansado de leer la historia de la humanidad a partir de la guerra y la política, decidió estudiar cómo duermen, cómo aman, cómo visten, cómo se alimenta la gente en todo el mundo. Coleccionó poco a poco una gran cantidad de libros de cocina. Hace dos años donó a la academia Verde Oliva casi tres mil. Con ellos se abrió una biblioteca que lleva su nombre.

‒A esta edad qué voy a ser yo con tantos libros. Que los aprovechen los jóvenes ‒dice, y mientras busca sin resultado el teléfono de un amigo en tres agendas distintas de 2008, 2009 y 2010, afirma que ha sido un hombre de placeres, pero no de vicios. Lácydes come poco, come por hobby. No se toma más de dos tragos. Y cuando le preguntan qué hace para estar sano, responde: “la buena consciencia”. Es curioso que su tocayo, Lácides Cirene, fue un filósofo griego que murió de gota, provocada por beber vino en exceso.

Aunque ha hecho muchos cursos de cocina en distintas partes del mundo, no se considera un profesional. Por respeto a la profesión, jamás se ha puesto un gorro de chef. Cuando cocina, usa una gorra de marinero, porque se siente un “navegante de los sabores”.

Uno de los platos que más cocina son salteados orientales. A Asía lo ligan su estadía por diez años en Tokio; su esposa Mizuso, una japonesa con quien se casó hace más de cincuenta años y que hoy vive en Vancouver; su hijo Akira, radicado en Singapur ‒su nombre en japonés significa hombre fuerte y recto‒. Desde su teléfono inalámbrico, que siempre tiene a la mano, se comunica con ellos.

En 1942, llevado por su afición insaciable de conocer nuevas culturas, llegó a Bogotá para estudiar Relaciones Internacionales. Por entonces, la capital era una pequeña ciudad que acababa en la Avenida Chile. Sin embargo, según cuenta, se podía comer bien en varios restaurantes, entre los que se contaban el Gran Vatel, el Félix y el comedor del Hotel Continental. En Bogotá conoció el sabor del tabaco, fumaba Brevas de Santander. Años después, cuando en 1946 ocupó su primer cargo diplomático en Cuba, se hizo un aficionado al mejor tabaco. Todos los días se fuma dos, un Romeo y Julieta después de almuerzo y otro más grande en la noche, mientras ve el noticiero por televisión, que día a día muestra “que este mundo se está acabando”.

En Cuba también descubrió que había hombres que, sin ser chefs, cocinaban. Cocinaban por placer. En Colombia eso era mal visto. Los cocineros de nuestro país se formaban en los barcos del río Magdalena haciendo sancocho. Pero en Cuba, que para Lácydes fue una prolongación de Cartagena, los hombres, en especial los españoles, preparaban con frecuencia cenas muy elaboradas que compartían con los amigos.

Durante mucho tiempo vivió fuera del país. Su casa es un fiel reflejo de sus años como diplomático en Cuba, Japón, Haití, Jamaica, Noruega y Checoslovaquia. Pero, sobre todo, es un reflejo de su gusto por las culturas Caribe, afroamericanas y asiáticas. Sobre la chimenea hay un óleo enorme de un artista haitiano; de la pared de la entrada cuelgan un torito y una maría mulata del cartagenero Enrique Grau; en un rincón, cerca de su biblioteca pintada de color rojo vivo, hay varias máscaras de teatro japonés, y del techo de la sala cuelga una enorme lámpara de proa de una embarcación asiática antigua.

Pero los libros están por doquier: en los estantes, sobre la mesa de comedor, las sillas, el sofá de la sala y junto a un florero color azul marino lleno de alstroemerias blancas, naranja y rosadas. Los libros andan por ahí, como si se movieran por su cuenta. Obras de Calderón de la Barca, Proust, Goethe y Shakesperare comparten el espacio con la Historia del paladar, Las leyendas del azafrán, El arte de la cata y el Elogio de la gula. Al ver esta cantidad de libros se confirma por qué Lácydes dice que él es un “cucarachero de libros”.

Comenzó a comprar libros de cocina sólo por conocer nuevas recetas. Luego se interesó por la relación de los alimentos y el hombre. Cansado de leer la historia de la humanidad a partir de la guerra y la política, decidió estudiar cómo duermen, cómo aman, cómo visten, cómo se alimenta la gente en todo el mundo. Coleccionó poco a poco una gran cantidad de libros de cocina. Hace dos años donó a la academia Verde Oliva casi tres mil. Con ellos se abrió una biblioteca que lleva su nombre.

‒A esta edad qué voy a ser yo con tantos libros. Que los aprovechen los jóvenes ‒dice, y mientras busca sin resultado el teléfono de un amigo en tres agendas distintas de 2008, 2009 y 2010, afirma que ha sido un hombre de placeres, pero no de vicios. Lácydes come poco, come por hobby. No se toma más de dos tragos. Y cuando le preguntan qué hace para estar sano, responde: “la buena consciencia”. Es curioso que su tocayo, Lácides Cirene, fue un filósofo griego que murió de gota, provocada por beber vino en exceso.

Aunque ha hecho muchos cursos de cocina en distintas partes del mundo, no se considera un profesional. Por respeto a la profesión, jamás se ha puesto un gorro de chef. Cuando cocina, usa una gorra de marinero, porque se siente un “navegante de los sabores”.

Uno de los platos que más cocina son salteados orientales. A Asía lo ligan su estadía por diez años en Tokio; su esposa Mizuso, una japonesa con quien se casó hace más de cincuenta años y que hoy vive en Vancouver; su hijo Akira, radicado en Singapur ‒su nombre en japonés significa hombre fuerte y recto‒. Desde su teléfono inalámbrico, que siempre tiene a la mano, se comunica con ellos.

Hay un plato que no volvería a comer nunca, el Curí, porque tiene una grasa entre sus capas con un sabor que le desagrada. Una sola vez ha huido de un plato. Ocurrió en África, donde le sirvieron sesos de mono. Al ver la cabeza del animal sobre su mesa se marchó consternado. Uno de sus descubrimientos culinarios más felices fue la fideuá, una paella de Valencia (España), que se hace con fideos en lugar de arroz.

El mondongo es una de sus especialidades. Una vez lo preparó para el Rey Juan Carlos y Pilar de Borbón. Hizo la receta al estilo cartagenero: se deja cocinar la carne a fuego lento toda la noche y se preparan aparte los demás ingredientes. A Pilar le gustó tanto el plato que repitió.

Hay un plato que no volvería a comer nunca, el Curí, porque tiene una grasa entre sus capas con un sabor que le desagrada. Una sola vez ha huido de un plato. Ocurrió en África, donde le sirvieron sesos de mono. Al ver la cabeza del animal sobre su mesa se marchó consternado. Uno de sus descubrimientos culinarios más felices fue la fideuá, una paella de Valencia (España), que se hace con fideos en lugar de arroz.

El mondongo es una de sus especialidades. Una vez lo preparó para el Rey Juan Carlos y Pilar de Borbón. Hizo la receta al estilo cartagenero: se deja cocinar la carne a fuego lento toda la noche y se preparan aparte los demás ingredientes. A Pilar le gustó tanto el plato que repitió.

El aporte de Lácydes Moreno a la cocina ha sido determinante. Él le ha dado luz a los sabores del pasado, los sabores americanos nacidos del sincretismo de varias culturas. Los platos, como los animales, también se extinguen si no hay alguien que los prepare, que los devuelva a la mesa. Hasta hace unos años se creía que la buena mesa venía de Francia, Italia y España. Una típica idea de colonia, que siempre mira desde abajo. Hoy, la comida de varios países latinoamericanos forma parte del patrimonio y se exporta a todo el mundo. Como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia de Historia de Cartagena y fundador de la Academia de Gastronomía, Lácydes halló la forma de explicar la riqueza y evolución de nuestra cultura a través de la cocina.

Se creería que la cocina de Lácydes es deslumbrante. Que de sus techos cuelgan ollas, cucharones, zurrones y una pierna de jamón serrano; que su nevera está repleta de quesos madurados, y su refrigerador, de gambas, langostinos y mejillones. No es así. Su cocina es muy sencilla, pequeña, blanca por completo y, en apariencia, desocupada. Con la parsimonia, las manos suaves de Lácydes abren las puertas de la alacena y entonces aparecen curris de Malasia, salsa madrás, salsas chinas, salsa de ostras, jarabe de granada, alcaparras, vino para hacer sushi, ajíes de varias clases, condimentos en polvo de todos los colores, pimientas, leche vaporada.

A Lácydes le gritan los sabores, lo llaman desde los bosques de su memoria. Él atiende su llamado que, por lo general, siempre llega en el supermercado. Un día prepara un plato japonés, otro una pasta italiana, otro un postre cartagenero. Ahora mismo está partiendo un trozo de enyucado, hecho con leche de coco, anís, yuca rayada, queso y azúcar. Mientras pone un vaso de gaseosa sobre la mesa de centro, señala un bastón delgado de carey que perteneció a Ramón de Zubiría, quien fue uno de sus grandes amigos.

‒Mis amigos ‒dice‒ han sido una gran felicidad en mi vida. Vivo solo, pero no estoy solo. Eso sí, a esta edad los funerales son casi un rutina.

Si Lácydes muriera mañana, se sentaría hoy a la mesa y comería un escabeche de pescado como entrada, luego un pastel cartagenero de Navidad hecho con arroz, gallina, mucho tocino, papas, aceitunas y cebollas, y por último, una natilla de leche de maíz tierno servida en un tazón hondo. Así volvería a los sabores de su infancia. A la cocina de Cesárea.

El aporte de Lácydes Moreno a la cocina ha sido determinante. Él le ha dado luz a los sabores del pasado, los sabores americanos nacidos del sincretismo de varias culturas. Los platos, como los animales, también se extinguen si no hay alguien que los prepare, que los devuelva a la mesa. Hasta hace unos años se creía que la buena mesa venía de Francia, Italia y España. Una típica idea de colonia, que siempre mira desde abajo. Hoy, la comida de varios países latinoamericanos forma parte del patrimonio y se exporta a todo el mundo. Como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia de Historia de Cartagena y fundador de la Academia de Gastronomía, Lácydes halló la forma de explicar la riqueza y evolución de nuestra cultura a través de la cocina.

Se creería que la cocina de Lácydes es deslumbrante. Que de sus techos cuelgan ollas, cucharones, zurrones y una pierna de jamón serrano; que su nevera está repleta de quesos madurados, y su refrigerador, de gambas, langostinos y mejillones. No es así. Su cocina es muy sencilla, pequeña, blanca por completo y, en apariencia, desocupada. Con la parsimonia, las manos suaves de Lácydes abren las puertas de la alacena y entonces aparecen curris de Malasia, salsa madrás, salsas chinas, salsa de ostras, jarabe de granada, alcaparras, vino para hacer sushi, ajíes de varias clases, condimentos en polvo de todos los colores, pimientas, leche vaporada.

A Lácydes le gritan los sabores, lo llaman desde los bosques de su memoria. Él atiende su llamado que, por lo general, siempre llega en el supermercado. Un día prepara un plato japonés, otro una pasta italiana, otro un postre cartagenero. Ahora mismo está partiendo un trozo de enyucado, hecho con leche de coco, anís, yuca rayada, queso y azúcar. Mientras pone un vaso de gaseosa sobre la mesa de centro, señala un bastón delgado de carey que perteneció a Ramón de Zubiría, quien fue uno de sus grandes amigos.

‒Mis amigos ‒dice‒ han sido una gran felicidad en mi vida. Vivo solo, pero no estoy solo. Eso sí, a esta edad los funerales son casi un rutina.

Si Lácydes muriera mañana, se sentaría hoy a la mesa y comería un escabeche de pescado como entrada, luego un pastel cartagenero de Navidad hecho con arroz, gallina, mucho tocino, papas, aceitunas y cebollas, y por último, una natilla de leche de maíz tierno servida en un tazón hondo. Así volvería a los sabores de su infancia. A la cocina de Cesárea.