En la Colombia del posconflicto, donde la paz se escribe con cicatrices y la reconciliación aún es frágil, se escucha una voz que no busca aplausos ni premios, sino verdad y memoria. Es la voz de Priscila Padilla, cineasta oriunda de Viotá, Cundinamarca, que desde hace más de tres décadas ha hecho del cine documental un acto de dignidad.

Esta vez, con Un nuevo amanecer, vuelve a colocar su cámara, y su alma frente al cuerpo de las mujeres, esas que un día portaron un fusil y hoy caminan con la esperanza de no tener que volver a disparar.

En entrevista con Kienyke.com, Padilla habla sin rodeos. No romantiza ni victimiza. Más bien narra un proceso que la enfrentó a sus propios fantasmas: “Tenía miedo, pero miedo de mí misma. Era como si estuviera desandando mis propios pasos, como si fuera a encontrarme con la mujer que pude haber sido y no fui”, dice recordando que cuando tenía 11 años un amigo de su padre, les propuso a ella y a sus amigas irse a la guerrilla, una idea de la que desistió gracias al cine, que la encontró y la abrazó con fuerza para nunca más soltarla.

Este recuerdo la llevó a hacerse varias preguntas sobre lo que pasaría con tantas mujeres que pertenecían a las FARC con la posibilidad de firmar la paz, y qué habría sucedido con aquellas niñas que a diferencia de ella si decidieron irse a caminar las montañas y selvas de este país con un fusil al hombro.

Es así como Un nuevo amanecer recoge la historia de cinco mujeres excombatientes de las FARC que decidieron apostarle a la vida y dejar las armas.

El documental es el resultado de un trabajo que comenzó en 2008, cuando la cineasta intuyó que el Acuerdo de Paz podría finalmente firmarse. Tomando la decisión de internarse en la selva para recoger los pasos y las historias de las mujeres en las FARC que pudieron ser los de ella.

Durante años, Priscila convivió con mujeres armadas en los campamentos guerrilleros. No fue como periodista ni como espectadora: fue como una igual. Allí se encontró con muchas mujeres con quiénes conversó de la vida, terminando por retratar cinco de estas historias en su documental: “No iba a entrevistar mujeres en armas, iba a hablar con mujeres. Con unas amigas, con unas posibles amigas. Para mí eso era fundamental: no etiquetarlas”.

El cuerpo es un elemento muy importante en el trabajo de Padilla, sobre esto menciona que lo ha hecho así porque una de sus convicciones más claras es que “lo que no se nombra no existe, y que por eso tenemos que comenzar por nombrarnos nosotras, con nuestros sueños, con nuestros cuerpos”.

La cineasta no teme tocar los temas más incómodos: la guerra, la violencia sexual, la maternidad interrumpida por el conflicto. Pero lo hace desde el cuidado, desde la ética de la ternura. “Si en algún momento el cuerpo de las mujeres fue vulnerado, lo vulneró la guerra”, dice con una mezcla de rabia contenida y lucidez demoledora.

El cuerpo femenino es, para Padilla, el verdadero territorio en disputa. “Nuestro cuerpo es como la tierra misma, como el planeta. Hay que pensarlo, habitarlo, defenderlo”. En Un nuevo amanecer, ese cuerpo que fue campo de batalla ahora es reconstruido como espacio de paz, como lugar de reencuentro consigo mismas.

El documental hace parte de un tríptico documental que incluye La eterna noche de las 12 lunas y Un grito en el silencio. Sobre las historias y sus personajes, Priscila con su voz tranquila y pausada dice: “Yo no escojo los personajes, es la vida quien lo hace. El tiempo del documental es el tiempo de la realidad”, afirma reafirmando su compromiso con el cine como proceso, no como producto.

En todas, el hilo conductor es el mismo: cómo la cultura, la tradición y la violencia deciden sobre los cuerpos de las mujeres. Desde el encierro forzado en comunidades indígenas wayuu, pasando por la mutilación genital en poblaciones embera, hasta la disciplina militar impuesta por la guerra. “En todos los casos, las decisiones sobre nuestros cuerpos las toma otro, casi siempre un hombre”, denuncia.

La preparación para este trabajo no vino de talleres ni guiones previos. Fue una decisión visceral. “No hubo una preparación técnica. Fue un salto al vacío. Sabíamos que la vida podía estar en peligro, pero confiábamos. No por ingenuidad, sino por convicción”.

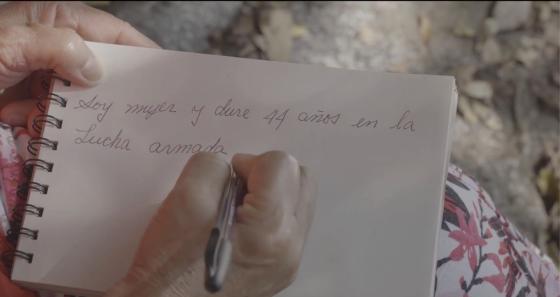

La confianza, de hecho, fue el cimiento del relato. Padilla no llegó a imponer una narrativa. “Construimos desde la amistad. No fui la directora que grita, sino una compañera que escucha”. La propuesta estética incluyó formas de escritura simbólica: mensajes en piedras, en papeles, en las manos. “Queríamos contarnos como fuera, y cada palabra escrita era un acto de visibilización, de luz”.

Sobre el postconflicto, Padilla habló sobre las heridas que dejó la guerra y que no se desvanecen con la firma de un acuerdo de paz como no lo han demostrado los últimos años, donde los y las firmantes de paz han sido perseguidos y aniquilados. Además habló sobre las expectativas y la vida después de la dejación de armas de estas mujeres:

“Muchas de ellas volvieron con la ilusión de reencontrarse con sus familias después de 20 o 30 años… y esas familias ya no eran las mismas. Esa es otra guerra silenciosa que se vive en el posconflicto”, explica.

La violencia también persiste en forma de estigmatización. Y es ahí donde el documental asume riesgos éticos serios. Mostrar los rostros de mujeres firmantes de paz podría ponerlas en peligro. Sin embargo, fueron ellas mismas quienes tomaron la decisión de no ocultarse: “Nos dijeron: si nos escondemos y nos matan, nadie sabrá quiénes fuimos. Mostrarnos es empoderarnos”.

Al preguntarle por el papel del cine en este momento histórico, Padilla no duda: “El cine es un encuentro. Nos hace más humanos. Genera reflexión. Y sin reflexión no hay paz”. Para ella, el arte no es adorno ni entretenimiento, es una herramienta política, una semilla para la transformación.

Un nuevo amanecer no solo documenta vidas. Las dignifica. Las nombra. Las pone en escena para que el país mire de frente a quienes durante décadas solo vio como enemigas. “Yo creo que la paz sí es posible —dice Priscila para cerrar—. Pero hay que dejar de estigmatizar. Esas mujeres que dejaron las armas también son Colombia. También tienen derecho a la vida”.

El documental ya se encuentra en cartelera en varias regiones del país y puede seguirse su recorrido a través de las redes de Danta Films. Mientras tanto, queda la certeza de que nombrar, contar y mirar de frente sigue siendo un acto revolucionario.