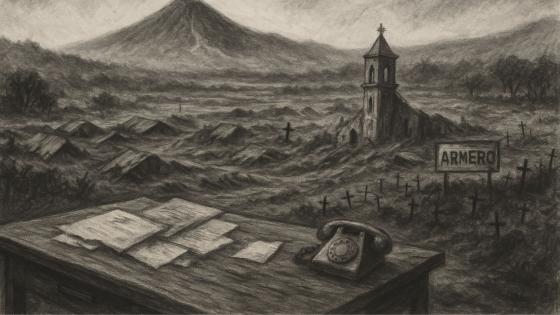

La Pompeya colombiana, Armero, es un lugar que muchos prefieren olvidar, aunque, pese al silencio, sigue cargado de significado y de la urgencia de recordar que desastres como este no deberían repetirse. Porque sí, leíste bien: esta tragedia griega pudo haberse prevenido.

No hubo un 14 de noviembre de 1985 para Armero. Antes del amanecer, barro, piedras y fuego descendieron del Nevado del Ruiz y arrasaron lo que había sido la Ciudad Blanca. En cuestión de minutos, una ola de lodo y escombros convirtió el pueblo en una sombra de sí mismo. Más de 25.000 vidas se apagaron esa noche. Cuatro décadas después, Colombia sigue llorando una tragedia que se salió de las manos del Estado y de los organismos de socorro.

En menos de dos semanas, el país vivió dos de los episodios más oscuros de su historia. Siete días antes, estaba conmocionado por la toma y retoma del Palacio de Justicia, que dejó más de 100 muertos y un número incierto de desaparecidos que siguen siendo una herida abierta. Mientras los rescatistas trabajaban en Bogotá, la tierra volvió a estremecerse, esta vez en el corazón del Tolima. Era, en efecto, la crónica de una muerte anunciada.

Meses antes, el alcalde de Armero, Ramón Rodríguez, había advertido sobre el peligro. Una avalancha por el deshielo del Nevado del Ruiz era inminente, y el 28 de mayo de 1985 lo confirmó. Rodríguez insistió al Gobierno Central en la necesidad de evacuar, pero sus llamados no fueron atendidos. La última noticia que se tuvo de él llegó a través de su hermana, María Lorenza Escobar, quien recuerda una llamada a las diez de la noche previa al desastre: “Todo está bien, estamos evacuando al parque para comunicarnos con Guayabal”, le dijo. Sin embargo, no alcanzaron. No tuvieron tiempo.

El volcán llevaba enviando señales de alarma desde diciembre de 1984. En marzo de 1985, una comisión de Naciones Unidas recomendó medidas urgentes: instalar sismógrafos, vigilar la actividad y activar sistemas de alerta. Pero el gobierno del presidente Belisario Betancur no actuó como debía. Las advertencias fueron desestimadas por el entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar.

“Me dijo que era apocalíptico y dramático”, recordó años más tarde el exrepresentante Hernando Arango Montenegro, quien había propuesto incluso vender vehículos oficiales para financiar las alarmas. Su iniciativa fue tomada como una broma. Esa indecisión le costó la vida a un pueblo entero.

El apocalipsis de Armero

El Nevado del Ruiz rugió a las 11:30 de la noche del 13 de noviembre. La avalancha descendió con fuerza incontenible por el valle de Lagunillas. Armero quedó a oscuras y, en cuestión de segundos, fue sepultado bajo un mar de lodo. Los primeros reportes llegaron por radio. Un piloto que sobrevolaba la zona lanzó la frase que estremeció al país: “Se ha ido todo; Armero ha desaparecido”. Abajo solo había vacío, silencio y barro.

En medio del horror surgió uno de los rostros más dolorosos de la tragedia: Omayra Sánchez, una niña de 13 años atrapada entre escombros y agua. Durante más de 60 horas permaneció allí, mientras el país y el mundo observaban su agonía en televisión. Su serenidad, su mirada y su destino se convirtieron en símbolo de la impotencia nacional.

Otro capítulo desgarrador fue el de los llamados niños perdidos de Armero: cientos de menores sin identificar que fueron enviados en adopción a familias extranjeras sin confirmar si tenían familiares sobrevivientes. Décadas después, muchos aún desconocen su origen.

Los errores que mataron a miles

Humberto González Iregui, exfuncionario de Ingeominas, recordó que la tragedia fue tanto natural como institucional.

“Las herramientas estaban, pero el mensaje no se articuló bien. Había una brecha entre el lenguaje técnico y su uso para la población”, escribió en 2015. En su opinión, los medios también fallaron: “No comunicaron el riesgo. No pensaron que el volcán escupiría algo más que ceniza”. Esa falsa sensación de seguridad llevó a muchos a refugiarse en el parque principal, el punto más bajo del pueblo, donde el barro los sorprendió sin compasión.

Para González Iregui, lo más doloroso siguen siendo las imágenes aéreas de días después: “Lo veo todos los días en mis sueños. Ese llano gris y muerto no se olvida”.

Las lecciones y la culpa

Treinta años más tarde, en 2015, la Cruz Roja Colombiana reconoció su responsabilidad. “No estábamos preparados”, admitió Gabriel Camero, presidente de la seccional Cundinamarca y Bogotá. No había equipos, ni sistemas de alerta, ni coordinación. Cada institución actuó por su cuenta. La emergencia los desbordó.

A raíz del desastre surgió el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que busca evitar que una historia similar vuelva a repetirse. Hoy existen protocolos, simulacros y redes de alerta temprana, aunque expertos advierten que la comunicación del riesgo todavía es insuficiente.

El país que aún no ha aprendido la lección

El Nevado del Ruiz sigue activo 40 años después y, en ocasiones, emite columnas de humo que reavivan los temores. Aunque las autoridades mantienen vigilancia y realizan simulacros, las comunidades cercanas temen que la historia pueda repetirse.

Las ruinas de Armero permanecen allí, un cementerio silencioso bajo la maleza. En el antiguo parque, algunos techos aún sobresalen del suelo. Sobrevivientes y visitantes dejan flores, fotos y cruces entre el polvo y las oraciones.

La tragedia no comenzó con la erupción, sino con la indiferencia. Cada advertencia desoída, cada informe archivado y cada alarma que no sonó prepara el terreno para que un desastre vuelva a encontrar un pueblo desprevenido.