Han pasado cuarenta años desde aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el país y el mundo fueron testigos de la toma del Palacio por parte del M-19 y de la respuesta militar del Estado, que convirtieron el corazón de Bogotá en un campo de guerra. Cuatro décadas después, seguimos preguntándonos qué ocurrió realmente y qué dice eso de nosotros como sociedad.

Durante estos años, en medio de los reclamos de las familias y de los procesos de paz, surgieron distintas entidades para esclarecer los hechos. Entre ellas, la Comisión de la Verdad, con una tarea incómoda y necesaria: escuchar a sobrevivientes, militares, magistrados, periodistas y familiares, y dejar constancia de lo que muchos intentaron borrar. Su informe no busca héroes, sino memoria.

Recuerda que el fuego fue político, que las desapariciones aún duelen y que la justicia ardió en su propia casa.

Cuando la palabra se rindió ante las armas

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el país presenció lo impensable: el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, convertido en escenario de guerra.

A las 11:40 a.m., hombres armados del M-19 irrumpieron en el edificio. Dentro quedaron magistrados, auxiliares, visitantes y trabajadores de la cafetería. Afuera, el Estado respondió con tanques en la Plaza de Bolívar, como si la ciudad se hubiera transformado en un frente de batalla. Testigos relataron que, pese a las llamadas al Ministerio de Defensa, nunca hubo respuesta. Las esposas de los magistrados vieron avanzar los blindados mientras el humo salía por las ventanas.

En medio del caos, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pronunció una frase que aún resuena: “Que cese el fuego”. La Comisión interpretó esas palabras no como un gesto de miedo, sino como una demanda ética, una súplica por la vida en medio del horror. Nadie escuchó. En esas 28 horas, dice el informe, “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de derecho”.

La Comisión no absuelve a nadie. Habla de “la demencial toma” del M-19, una guerrilla que confundió política con violencia, pero también denuncia la respuesta estatal como “ilegítima, desproporcionada y copartícipe del Holocausto”. Señala que la orden fue “exterminar a cualquier costo”, incluso a los rehenes, y recuerda que el Gobierno había retirado la vigilancia del Palacio pese a las amenazas, lo que lo hace responsable “por acción y por omisión”.

Luego vino el silencio: los desaparecidos

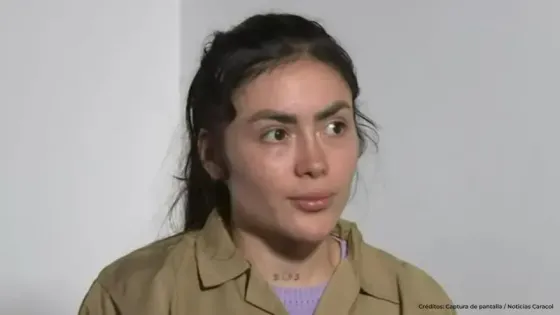

Cristina del Pilar Guarín, 26 años, cajera de la cafetería; Ana Rosa Castiblanco, auxiliar de cocina, embarazada de siete meses; y David Suspes Celis, chef; varios testigos los vieron salir con vida, escoltados por militares hacia la Casa del Florero. Sin embargo, nunca regresaron.

Para su familia, Cristina sigue siendo “una niña llena de ternura que siempre defendía sus derechos”. Su hermano se niega a hablar de ella en pasado: “Cristina es de esos desaparecidos que nunca mueren”. De Ana Rosa, su hermana recuerda que no quería casarse “porque amaba su libertad”. La Comisión considera estas ausencias “una de las violaciones más graves y persistentes del caso”.

Lo que esto nos sigue diciendo hoy

El Palacio ardió en 1985, pero su humo aún nubla la verdad. En 2005, la Comisión se creó para romper “una verdad incompleta, la impunidad y un pacto de silencio”. Hoy, 27 de octubre de 2025, su eco persiste por tres grandes razones.

Primero, porque muchas familias aún no tienen un cuerpo que enterrar. La Comisión escribió que el Estado “no les ha dado una respuesta eficaz en materia de verdad, justicia y reparación moral”, y describió esa espera como “un pavoroso tormento de incertidumbre”.

Segundo, porque ese día tembló la idea misma de Estado de derecho. Cuando el Estado destruye su casa de justicia en nombre del orden, cualquiera puede ser tratado como enemigo. Ese es el corazón político de esta memoria: si la justicia no se defiende, se quema.

Y tercero, porque el informe interpela directamente al país actual. Le exige al M-19 reconocer su responsabilidad en la violencia delirante de la toma; a las Fuerzas Militares, aceptar sus excesos y decir qué pasó con quienes salieron vivos; y al Estado, dejar de negar.

Por eso esto importa hoy. La Comisión sostiene que la verdad es un derecho colectivo, no solo de las víctimas. Pide que el antiguo M-19 pida perdón por haber recurrido a la toma armada y a la retención de rehenes, una “violencia delirante”; que los altos mandos militares reconozcan los “excesos en la reacción” y la suerte de los desaparecidos; y que el Estado deje de negar y asuma su deber de proteger, reparar y decir la verdad.

Deja también una advertencia que no es consigna, sino instrucción de país:

Si queremos vivir y entregar vida a nuestros hijos… entonces debemos, primero que todo, no olvidar.