Se podría pensar que la violencia es la temática central de la literatura colombiana contemporánea. Historias de narcos, sicarios y terrorismo azotan los estantes en las librerías colombianas. Para no ir más lejos, dos de las novelas con más reconocimiento y promoción en la pasada feria del libro cumplen a cabalidad con esta característica. “El ruido de las cosas al caer”, de Juan Gabriel Vázquez, y “35 muertos”, de Sergio Álvarez, se centran en la violencia de los últimos 40 años en el país y la forma en cómo ésta deja una marca profunda en los personajes. A esto se le suma la gran cantidad de auto biografías bélicas de secuestros y liberaciones (que no dudo fueron escritas por ghostwriters) y que tienen mediano reconocimiento, por menos en ventas.

Si bien esta característica no es deleznable desde ningún punto de vista, ésta sí ha sido el punto central de la crítica para argumentar el anquilosamiento de la literatura colombiana actual. Esta última parece no salir de la violencia rural o urbana dejando como todo tema su examen, en algunos casos más fructífero que otros, argumentan los críticos. La temática se vuelve entonces repetitiva y forzada. Los escritores se defienden objetando que la literatura debe representar la realidad y dar a conocer los horrores de la guerra que vive el país.

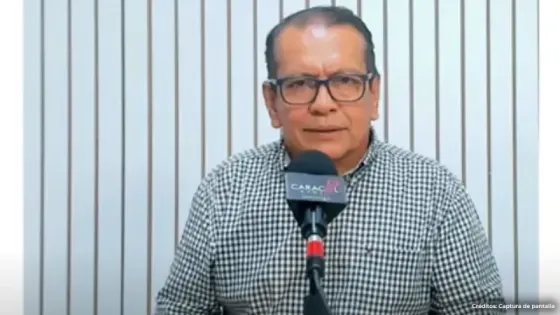

En este ir y venir de opiniones, leí hace poco a Gustavo Bolívar defenderse de esta crítica ya común diciendo que sería casi inmoral no incluir ningún tipo de violencia en las obras colombianas. Decía esto para defender su novela “Sin tetas no hay paraíso”, que alcanzó fama con su adaptación televisiva y que precisamente por esto es un blanco más fácil para sus detractores. Cada vez que leo argumentos de este tipo me horrorizo y no puedo dejar controvertirlos. Como anti platónico convencido que soy en estos temas, me horroriza pensar que la literatura pueda tener cualquier tipo de responsabilidad moral. En su famosa “República”, que tanta gente nombra pero que pocos han leído, Platón en voz de Sócrates argumenta que en una república ideal los poetas, para el caso griego Homero, no deberían ser admitidos en ésta. La principal razón es que los poemas homéricos están plagados de escenas inmorales, de incestos y homicidios horribles, que serían un mal ejemplo para la juventud en formación. En este sentido sólo serían admitidos los poemas que fueran correctos moralmente.

Cualquier liberal contemporáneo se horrorizaría ante estos argumentos. El problema radica en qué se considera como moral o no. Ya la historia de la humanidad nos ha enseñado que este término laxo y ambiguo puede ser manipulado para cubrir o sustentar los horrores más perversos. No, no es un buen argumento el platónico. No es bueno en ninguna instancia creerse el sabedor de la verdad moral y juzgar con ella cualquier tipo de arte. Empezado porque si se aplica este rasero, las novelas de Gustavo Bolívar serían las primeras en ser quemadas. Estos argumentos, ingenuos y benignos en un comienzo, pueden conllevar a la peligrosa censura y a actos crminales de los que la misma literatura nos ha prevenido (cf. Fahrenheit 451). Así que es mejor evitarlos y callarlos en cuanto aparecen.

¿Qué le queda a los escritores como defensa a su labor de cronistas de indias contemporáneos? Argumentan también que ellos deben plasmar la realidad y que por ello mismo tocar la violencia es casi necesario. Éste ya no es un compromiso con la moral, sino con la realidad. Pero, ¿debe acaso la literatura representar la realidad de forma fidedigna? ¿Se puede juzgar acaso entre lo literario y lo no literario por el simple hecho de que un texto describa la realidad apropiadamente o no? Este es otro gran error, la literatura puede hacer una descripción completa y juiciosa de determinados periodos históricos (tal como la novela decimonónica hace), pero esto no es necesario. Grandes obras de la literatura se alejan de un descripción precisa de la realidad para indagar otros terrenos más fructíferos, como la psicología interna de sus personajes.

Ya desde la primera entrada de este blog me confesé un aristotélico acérrimo en cuanto a literatura se refiere. Y estoy con Aristóteles en que la literatura debe tratar de la realidad, pero no la realidad histórica a la que hacen referencia los escritores colombianos. No. Para Aristóteles la literatura es un ejercicio mucho más noble que la historia misma. Esto puede ser un poco chocante, sobre todo ahora cuando se considera a la historia como una ciencia social con un método propio de investigación. Sin embargo, el argumento de Aristóteles es muy lúcido. La literatura es superior sencillamente porque contiene, además de la historia misma que relata, un componente psicológico que se le escapa al relato histórico. Cuando Sófocles cuenta la historia (mítica o real, no importa) de Edipo, no le interesa tanto el contar la historia simplemente. No le interesa el describir en dos o tres líneas que Edipo mató a su padre y se acostó con su madre, sino que le interesa retratar el proceso de pena moral que el personaje sufre al irse enterando de lo que hizo. En este sentido, la obra de Sófocles es mucho mejor que la obra de cualquier historiador que simplemente se limite a describir lo que ha pasado de forma llana y simple. Aristóteles no se equivocaba en eso. Al fin y al cabo, toda gran obra de la literatura no responde a ningún compromiso moral ni ningún compromiso con la realidad histórica. Toda gran obra de la literatura cumple con el compromiso psicológico enunciado por Aristóteles. Que al fin y al cabo también es un compromiso con la realidad, pero no con la realidad histórica sino con la realidad psicológica de sus personajes.

Muchos de los escritores colombianos de la actualidad tiene un compromiso mucho más profundo con la historia que con la literatura misma. Muchos escritores se limitan a novelar de forma entretenida los hechos de la historia reciente. Pero todo se queda en eso, en contar, y el compromiso psicológico real se pierde. Se convierten en unos cronistas de indias contemporáneos, sólo que ya no le rinden cuentas al rey de España sino al mercado. ¿Qué gran obra de guerra hay en este país que nunca ha estado en paz? Si nos olvidamos de García Márquez, quién entendió de qué iba la tragedia griega y lo aplicó a sus obras, ¿qué nos queda entonces? Si bien no he leído todas las obras recientes de la literatura colombiana, sí me ha quedado un sabor amargo luego de leer unas pocas. En “El ruido de las cosas al caer” la historia (story) se pierde en medio de la historia (history). Lo mismo me pasa con las obras de Jorge Franco. La historia (history) se come a los personajes y los vuelve nada. Cuando en cambio comparo estas obras con gigantes como “Por quién doblan las campanas” donde la historia es en verdad secundaria y los personajes se comen el libro de forma maestra, entiendo que la literatura colombiana está anquilosada. La única novela reciente que en verdad supera el mito de la realidad historia es “Los ejércitos” de Evelio Rosero. Para mí, el escritor colombiano vivo con más valor que existe (no olvidemos, aunque ya murió, al gran Germán Espinosa y su “Tejedora de coronas”).

Twitter: @afharnache

Literatura colombiana anquilosada

Jue, 23/06/2011 - 12:39

Se podría pensar que la violencia es la temática central de la literatura colombiana contemporánea. Historias de narcos, sicarios y terrorismo azotan los estantes en las librerías colombianas.