Extracto del libro El espía que compró el cielo (ED. Planeta).

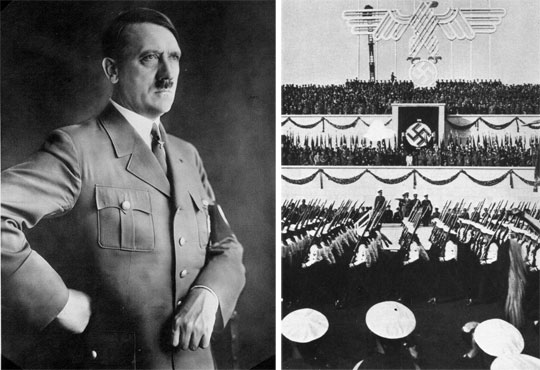

El teatro de Londres Londres significaba todo en un solo lugar. Roberto sabía, o al menos eso era lo que deducía de la decisión de ponerlo un día allí, en el peor momento para los ingleses en el curso de la guerra, que volvía a ser un hombre importante para la causa. De nuevo Cali era un remoto lugar en el mundo, tan distante de las calles de ciudades como Roma, París y Ginebra, en donde los almacenes de ropa fina y las mujeres que llevaban encima fortunas, no sólo en joyas sino en abolengos, eran razones para hacer noches los días y días las noches. No iban los nazis a mandarlo a Londres con menos de las libras esterlinas suficientes para que nadie tuviera duda de que era un hombre de negocios al que se le debían abrir las puertas de los pocos hoteles y los pubs que aún seguían en funcionamiento. En el fondo, se negaba a creer que existieran muchas diferencias entre la discreción de los alemanes y la finura de los caballeros ingleses. Algún día deben ponerse de acuerdo, pensaba, aunque no era capaz de sostenerlo en público, por encima de la que consideraba extrema vulgaridad de los italianos. Años más tarde, en la amargura de la derrota, achacaría toda la culpa del desencanto que poco a poco comenzó a sentir por los ingleses a un solo hombre: Winston Churchill. “Imposible odiarlo más”, dijo una vez cuando no pudo guardar sus sentimientos, en la cartuja, antes de marcharse a encontrar consuelo en el cilicio y en la soledad de su celda. Le parecía que Hitler no mentía cuando gustaba que sus hombres llamaran al primer ministro británico “ese maldito borracho”. Y decía comprobarlo, con el propio Churchill como fuente: “Mi médico me ha ordenado que no tome ninguna bebida no alcohólica entre el desayuno y la cena”, dijo el primer ministro en alguna ocasión en que asaltaron en una visita con una taza de té. Lo tenía, además, por ordinario en la mesa. —Churchill es el único ser sobre la tierra capaz de juntar al mismo tiempo en su panza de bohemio, y en medio de un crucero, cosas tan disímiles como ostras, rodaballo, pavo asado, melón con helado, queso Stilton y un postre que comienza con frutos y termina en pasteles, amén de champán, no importa que sea Mumm del 29, todo eso rociado con un vino para señoritas que no tienen remedio, como es la leche de la mujer amada. No hay duda, una dieta así debe hacer estragos en el cerebro. Así intente luego ayudarse con un buen coñac. En cambio, no cesaba de poner la dieta del Fürher como ejemplo de una vida sana, así él, Roberto, cayera a los pies de cualquier receta. Le parecían admirables las convicciones gastronómicas de Hitler y no menos su animadversión a la carne. El Fürher se refería como “carroña” y “cadáveres” a los trozos de carne que degustaban sus vecinos de plato, mientras se autoalababa por ser vegetariano.

Y tampoco convencía a Roberto el buen humor de Churchill.

—No creo en sus malos apuntes, como tampoco en sus lágrimas, esas que dicen que le afloran ante el asunto más banal.

El fanatismo de Roberto lo llevaba a perder el control cuando pretendían hacerle ver que, si bien había elementos comunes entre esos dos hombres —la forma cómo, a punta de voluntad, habían construido proyectos de vida, más allá de la influencia de sus maestros; su arraigado nacionalismo; la facilidad para la oratoria y su capacidad de seducción—, existía en cambio un abismo cuando se trataba de resolver los problemas o de tomar decisiones para poner fuera de combate a sus más cercanos adversarios políticos.

El uno, con astucia e inteligencia; el otro, con el recurso único del horror.

Como casi siempre, despegó de Lisboa y debió hacer estación en Madrid, antes de brincar a Londres.

La misión tenía un fin concreto: conocer el estado de la defensa de los ingleses. Para Alemania era urgente saber qué daño estaban causando los bombardeos, hasta dónde iba el poder de las fuerzas británicas para aguantar esas embestidas aéreas y conocer además si era factible un contraataque. En el seno del Tercer Reich, esto último estaba casi descartado por parte de las cabezas más calenturientas que, cegadas por el odio y el fanatismo, arrastrarían con el tiempo no sólo a un ejército, sino a un pueblo al abismo más profundo. Roberto tenía la obligación de colarse por los resquicios de una muralla que pocos espías se atrevían a asaltar, sabedores del costoso precio de un fracaso. La idea sonaba descabellada, pero él prefirió no hacer preguntas. “Si todo sale bien, o al menos no hay anormalidades, pensó, estaré más cerca de subir mis acciones en Suiza”.

El gobierno de Franco se prestó, como tantas veces, para el juego. “Tenemos interés, eso era lo que hacía saber a su homólogo inglés un cable firmado por uno de los ministros del Generalísimo, en conocer a fondo la estructura de los boy scouts en la Gran Bretaña”. La justificación pasaba por la supuesta “necesidad de inculcar valores en nuestra juventud, que forma parte de toda una generación golpeada por la guerra que los rojos alentaron antes de que nuestros ejércitos liberaran del ateísmo esta tierra cristiana”. Para el efecto, era prudente nombrar a una persona que no sólo tuviera un perfecto dominio del inglés, sino que conociera el alma de los españoles. Franco quiso que se le encomendara la misión a uno de sus hombres, pero los alemanes casi le impusieron a Roberto.

En cambio, no cesaba de poner la dieta del Fürher como ejemplo de una vida sana, así él, Roberto, cayera a los pies de cualquier receta. Le parecían admirables las convicciones gastronómicas de Hitler y no menos su animadversión a la carne. El Fürher se refería como “carroña” y “cadáveres” a los trozos de carne que degustaban sus vecinos de plato, mientras se autoalababa por ser vegetariano.

Y tampoco convencía a Roberto el buen humor de Churchill.

—No creo en sus malos apuntes, como tampoco en sus lágrimas, esas que dicen que le afloran ante el asunto más banal.

El fanatismo de Roberto lo llevaba a perder el control cuando pretendían hacerle ver que, si bien había elementos comunes entre esos dos hombres —la forma cómo, a punta de voluntad, habían construido proyectos de vida, más allá de la influencia de sus maestros; su arraigado nacionalismo; la facilidad para la oratoria y su capacidad de seducción—, existía en cambio un abismo cuando se trataba de resolver los problemas o de tomar decisiones para poner fuera de combate a sus más cercanos adversarios políticos.

El uno, con astucia e inteligencia; el otro, con el recurso único del horror.

Como casi siempre, despegó de Lisboa y debió hacer estación en Madrid, antes de brincar a Londres.

La misión tenía un fin concreto: conocer el estado de la defensa de los ingleses. Para Alemania era urgente saber qué daño estaban causando los bombardeos, hasta dónde iba el poder de las fuerzas británicas para aguantar esas embestidas aéreas y conocer además si era factible un contraataque. En el seno del Tercer Reich, esto último estaba casi descartado por parte de las cabezas más calenturientas que, cegadas por el odio y el fanatismo, arrastrarían con el tiempo no sólo a un ejército, sino a un pueblo al abismo más profundo. Roberto tenía la obligación de colarse por los resquicios de una muralla que pocos espías se atrevían a asaltar, sabedores del costoso precio de un fracaso. La idea sonaba descabellada, pero él prefirió no hacer preguntas. “Si todo sale bien, o al menos no hay anormalidades, pensó, estaré más cerca de subir mis acciones en Suiza”.

El gobierno de Franco se prestó, como tantas veces, para el juego. “Tenemos interés, eso era lo que hacía saber a su homólogo inglés un cable firmado por uno de los ministros del Generalísimo, en conocer a fondo la estructura de los boy scouts en la Gran Bretaña”. La justificación pasaba por la supuesta “necesidad de inculcar valores en nuestra juventud, que forma parte de toda una generación golpeada por la guerra que los rojos alentaron antes de que nuestros ejércitos liberaran del ateísmo esta tierra cristiana”. Para el efecto, era prudente nombrar a una persona que no sólo tuviera un perfecto dominio del inglés, sino que conociera el alma de los españoles. Franco quiso que se le encomendara la misión a uno de sus hombres, pero los alemanes casi le impusieron a Roberto.

Con el otoño en flor, Roberto llegó a Londres en octubre de 1940. Tan pronto bajó del avión, saludó en grueso español, lo que le permitió salir al paso del hombre que le daba la recepción y, a la vez, quitarse de encima el temor de que su pronunciación no resultara tan original, lo que podría despertar sospechas en algún interlocutor curioso u originar preguntas incómodas.

—Si usted habla inglés, como lo suponemos, será mejor para todos que lo hagamos en nuestra lengua. No se preocupe, déjenos para después a nosotros el castellano como tarea.

Los dos hombres, el que le había dado la bienvenida y otro un poco mayor, le parecieron solemnes en exceso y, si lo apuraban, el primero de ellos amanerado. En un coche oficial lo llevaron hasta el que sería, le dijeron, el punto desde donde se movería en las Islas Británicas, dentro de una agenda que le entregaron.

—Mr. L., revise el itinerario que hemos preparado para usted —le dijo el más viejo de los dos—. Nos hemos esmerado en cuidar de que su visita sea provechosa al máximo. Eso sí, le recomendamos la máxima puntualidad.

—Soy un hombre puntual.

—Sí, lo suponemos —contestó el otro con una sonrisa que Roberto respondió desde la parte posterior del coche, fijo en el espejo retrovisor del auto.

Mientras ponía con cuidado cada una de las camisas en el armario de la espaciosa habitación del Athenaeum Court Hotel, hizo un par de mínimas pruebas sobre su seguridad. Una, sacó el cuerpo del teléfono del capacete de baquelita y certificó que la única conexión era la que llevaba a la operadora y, luego, tocó las paredes para saber si los muros eran falsos. Todo estaba bien. De hecho, el cuarto estaba recostado contra una de las esquinas. Pero le pareció raro que de espaldas a la cama existiera, en medio de la pared, una estrecha división que denotaba un vacío del otro lado. No quiso hacerse problemas con eso y, feliz del nuevo juego que estaba próximo a comenzar, se dejó caer en la cama mientras ojeaba una revista en la que le sorprendió encontrar información sobre prácticas que unidades del ejército estaban haciendo al norte de Gran Bretaña. Al rato, cuando se disponía a cumplir la primera cita con sus anfitriones, escuchó que en el cuarto de al lado una pareja hacía planes para la noche. Tenía vecinos de fiar, se dijo antes de ajustarse la bufanda y tomar la llave.

Caminó por el pasillo, que corría paralelo a las puertas de las alcobas, y cuando volteó a mirar por la ventana se encontró con el primero de los resultados de su misión. Grupos de soldados charlaban, varios de ellos con cigarrillos en la mano, en el parque que colindaba con ese costado del Athenaeum. Vio entonces tres corrillos con un elemento común, una batería aérea que apuntaba, cual telescopio, al firmamento de Londres. Eran cañones de 75 milímetros, según sus escasos conocimientos sobre ese tipo de armamento, asunto sobre el que, recordó, nadie le había hecho examen antes de partir.

Con el otoño en flor, Roberto llegó a Londres en octubre de 1940. Tan pronto bajó del avión, saludó en grueso español, lo que le permitió salir al paso del hombre que le daba la recepción y, a la vez, quitarse de encima el temor de que su pronunciación no resultara tan original, lo que podría despertar sospechas en algún interlocutor curioso u originar preguntas incómodas.

—Si usted habla inglés, como lo suponemos, será mejor para todos que lo hagamos en nuestra lengua. No se preocupe, déjenos para después a nosotros el castellano como tarea.

Los dos hombres, el que le había dado la bienvenida y otro un poco mayor, le parecieron solemnes en exceso y, si lo apuraban, el primero de ellos amanerado. En un coche oficial lo llevaron hasta el que sería, le dijeron, el punto desde donde se movería en las Islas Británicas, dentro de una agenda que le entregaron.

—Mr. L., revise el itinerario que hemos preparado para usted —le dijo el más viejo de los dos—. Nos hemos esmerado en cuidar de que su visita sea provechosa al máximo. Eso sí, le recomendamos la máxima puntualidad.

—Soy un hombre puntual.

—Sí, lo suponemos —contestó el otro con una sonrisa que Roberto respondió desde la parte posterior del coche, fijo en el espejo retrovisor del auto.

Mientras ponía con cuidado cada una de las camisas en el armario de la espaciosa habitación del Athenaeum Court Hotel, hizo un par de mínimas pruebas sobre su seguridad. Una, sacó el cuerpo del teléfono del capacete de baquelita y certificó que la única conexión era la que llevaba a la operadora y, luego, tocó las paredes para saber si los muros eran falsos. Todo estaba bien. De hecho, el cuarto estaba recostado contra una de las esquinas. Pero le pareció raro que de espaldas a la cama existiera, en medio de la pared, una estrecha división que denotaba un vacío del otro lado. No quiso hacerse problemas con eso y, feliz del nuevo juego que estaba próximo a comenzar, se dejó caer en la cama mientras ojeaba una revista en la que le sorprendió encontrar información sobre prácticas que unidades del ejército estaban haciendo al norte de Gran Bretaña. Al rato, cuando se disponía a cumplir la primera cita con sus anfitriones, escuchó que en el cuarto de al lado una pareja hacía planes para la noche. Tenía vecinos de fiar, se dijo antes de ajustarse la bufanda y tomar la llave.

Caminó por el pasillo, que corría paralelo a las puertas de las alcobas, y cuando volteó a mirar por la ventana se encontró con el primero de los resultados de su misión. Grupos de soldados charlaban, varios de ellos con cigarrillos en la mano, en el parque que colindaba con ese costado del Athenaeum. Vio entonces tres corrillos con un elemento común, una batería aérea que apuntaba, cual telescopio, al firmamento de Londres. Eran cañones de 75 milímetros, según sus escasos conocimientos sobre ese tipo de armamento, asunto sobre el que, recordó, nadie le había hecho examen antes de partir.

Aunque en el lobby, donde le aguardaban los anfitriones, le insistieron en que era más prudente permanecer en el hotel y elegir el bar, Roberto impuso la necesidad de estirar las piernas. Una vez en la calle eligió el rumbo, donde sabía que estaban apostadas las piezas de artillería. Cuando la tuvo al frente, trató de volver sobre sus pasos. Ya tendría tiempo, pensó, si fuera necesario hacer planos de cada uno de esos juguetes. Pero su asombro era delator.

—No lo tome usted a mal, señor L., pero es indudable que para quien, como usted, ha vivido una guerra tan reciente, las armas deben ejercer temor o quién sabe si fascinación —le dijo el más joven, como si el tema fueran los brocados del mantel de un salón de té.

—¿Sabe? —contestó Roberto, preocupado de que sus sentimientos afloraran hasta hacerse tan visibles—, ambas cosas. Fue nuestra guerra, la de España, un laboratorio en el que instrumentos como este

—digo, de haber contado con ellos— nos habrían ahorrado mucho dolor. Y sí, me gusta saber cuáles son los últimos avances de una industria que produce tan terribles consecuencias, pero que permite medir el real poderío de las naciones y, a la vez, de quienes manejan sus destinos.

—¿Le gustaría verlos más de cerca?

—¿Los cañones? —preguntó más confundido aún por tanta confianza.

—Por supuesto. Las baterías —dijo el más joven de los anfitriones.

—No sé si incomodaríamos a los soldados. En España y en otros países… Quiero decir, los militares son muy celosos con lo que los civiles les confiamos…

—Le propongo que lo hagamos mañana —ahora, el que hablaba era el viejo—. Y que tengamos con nosotros a los boy scouts. Será una bonita ocasión de iniciar su visita. Había programado un viaje a…

—Cancele lo que tenga que cancelar. Aquí estaremos mañana muy temprano —dijo Roberto antes de aceptar que hacía bastante frío y que lo más prudente era un buen par de escoceses en el hotel.

No era hombre de niños. Más bien, le fastidiaban. Y peor si la cantidad ascendía a más de uno. Cuando al día siguiente escuchó el bochinche como telón de fondo de la voz que lo invitaba a bajar a la recepción, dedujo que el día sería largo. Se puso peor al observar que los dos tipos estaban vestidos a la usanza de los niños, con esos sombreros ridículos de exploradores en una ciudad que se le antojaba demasiado seria para ese tipo de tonterías. Las piernas del viejo eran peludas, y las medias, gastadas por el uso, se le caían hasta los tobillos hasta hacerlo ver más mal de lo que ya pintaba de entrada. En contraste, el color lechoso de las extremidades del otro, en las que se notaban los efectos del uso reciente de una hoja de afeitar, le sacó más bien una sonrisa. El “buenos días” en coro y en español, y una bandera roja y gualda que tenía evidencias de haber sido cosida a las carreras, lo obligaron a responder igual, aunque enseguida lo hizo en inglés. Sin consultar a los jefes de la manada, tomó la delantera y señaló la puerta de salida. Era evidente que las personas que a esa hora tenían citas en el amplio salón de recepción lo miraban, mientras los botones reían gracias al espectáculo. Dos niños se apretujaron con él en la puerta giratoria, y si no es porque logró zafarse a última hora, habría dado una vuelta en el tiovivo en que amenazaban convertir los scouts la entrada del Athenaeum.

Por fin, con todos afuera, dejó que los otros se hicieran cargo de los nueve inglesitos. No había allí un estricto sentido de la disciplina —pensó—, pero tampoco estaba él ahí para administrarla.

El más viejo se adelantó al grupo y a su encuentro fue el oficial que estaba al frente de los hombres de los cañones. Luego de saludar a Roberto, en una mezcla de bienvenida militar y respetuosa venia digna de un importante personaje, ordenó a sus hombres tomar posiciones y, con lenguaje apropiado más para los chicos, comenzó a explicar en qué consistían no sólo el aparato, sino el manejo del mismo en los momentos de alta exigencia. Los niños, que estuvieron prestos a escuchar la introducción, se salieron de cauce en cuanto el artillero que tenía asiento en la posición de disparo puso en movimiento, primero el cañón y luego su silla. Dos de los scouts, que habían trepado allí sin permiso, estuvieron a punto de ser arrollados por la máquina.

El oficial, molesto, les exigió descender y puso intempestivo fin a la charla, no sin antes excusarse con Roberto y llamar la atención de los guías sobre el comportamiento de esas fieras que tenían a cargo, como las denominó antes de pedirles que se retiraran del parque de inmediato, por elementales normas de seguridad.

En la noche, mientras apuraba el segundo vaso de whisky de Malta, de la botella que le habían dejado en la habitación como desagravio por el “mal comportamiento de nuestros muchachos”, Roberto llegó a la primera conclusión del viaje: los ingleses tenían preparadas sorpresas impensables para una incursión de Alemania. Si esa zona periférica en la que estaba ubicado el hotel estaba tan bien resguardada, qué pensar de los hombres y pertrechos destinados a los centros de poder. Levantó la botella para degustar un trago más, cuando sintió que algo lo sacaba de la silla y el techo se le venía encima. O él al techo. Impulsado más por el miedo que por el estruendo, cayó bocabajo. Así se mantuvo mientras sonaban las baterías que traqueteaban unas tras otras. Los relámpagos iluminaban el cuarto y lo dejaban ver su propio rostro de pánico, retratado en el largo espejo que amenazaba venírsele encima. A la usanza de los soldados que había visto en las tardes en que se iba de paseo al batallón que estaba a medio camino entre Cali y Jamundí, se arrastró, remando con los codos, hasta alcanzar los bajos de la cama. Cruzó los brazos, puso la frente en ellos y rezó cuanto sabía en voz alta. Una idea terrible le pasó por la cabeza. Si por casualidad esos cañones disparaban a bombarderos alemanes, era obvio que no tardarían en comenzar a caer bombas en esa zona de Londres. Era increíble, pero estaba a punto de morir en manos de lo que defendía y creía, y, bueno, por lo que además le pagaban, y bastante bien. Fueron no más de dos minutos, pero si le llegaban a preguntar, juraría que habían transcurrido horas.

Aunque en el lobby, donde le aguardaban los anfitriones, le insistieron en que era más prudente permanecer en el hotel y elegir el bar, Roberto impuso la necesidad de estirar las piernas. Una vez en la calle eligió el rumbo, donde sabía que estaban apostadas las piezas de artillería. Cuando la tuvo al frente, trató de volver sobre sus pasos. Ya tendría tiempo, pensó, si fuera necesario hacer planos de cada uno de esos juguetes. Pero su asombro era delator.

—No lo tome usted a mal, señor L., pero es indudable que para quien, como usted, ha vivido una guerra tan reciente, las armas deben ejercer temor o quién sabe si fascinación —le dijo el más joven, como si el tema fueran los brocados del mantel de un salón de té.

—¿Sabe? —contestó Roberto, preocupado de que sus sentimientos afloraran hasta hacerse tan visibles—, ambas cosas. Fue nuestra guerra, la de España, un laboratorio en el que instrumentos como este

—digo, de haber contado con ellos— nos habrían ahorrado mucho dolor. Y sí, me gusta saber cuáles son los últimos avances de una industria que produce tan terribles consecuencias, pero que permite medir el real poderío de las naciones y, a la vez, de quienes manejan sus destinos.

—¿Le gustaría verlos más de cerca?

—¿Los cañones? —preguntó más confundido aún por tanta confianza.

—Por supuesto. Las baterías —dijo el más joven de los anfitriones.

—No sé si incomodaríamos a los soldados. En España y en otros países… Quiero decir, los militares son muy celosos con lo que los civiles les confiamos…

—Le propongo que lo hagamos mañana —ahora, el que hablaba era el viejo—. Y que tengamos con nosotros a los boy scouts. Será una bonita ocasión de iniciar su visita. Había programado un viaje a…

—Cancele lo que tenga que cancelar. Aquí estaremos mañana muy temprano —dijo Roberto antes de aceptar que hacía bastante frío y que lo más prudente era un buen par de escoceses en el hotel.

No era hombre de niños. Más bien, le fastidiaban. Y peor si la cantidad ascendía a más de uno. Cuando al día siguiente escuchó el bochinche como telón de fondo de la voz que lo invitaba a bajar a la recepción, dedujo que el día sería largo. Se puso peor al observar que los dos tipos estaban vestidos a la usanza de los niños, con esos sombreros ridículos de exploradores en una ciudad que se le antojaba demasiado seria para ese tipo de tonterías. Las piernas del viejo eran peludas, y las medias, gastadas por el uso, se le caían hasta los tobillos hasta hacerlo ver más mal de lo que ya pintaba de entrada. En contraste, el color lechoso de las extremidades del otro, en las que se notaban los efectos del uso reciente de una hoja de afeitar, le sacó más bien una sonrisa. El “buenos días” en coro y en español, y una bandera roja y gualda que tenía evidencias de haber sido cosida a las carreras, lo obligaron a responder igual, aunque enseguida lo hizo en inglés. Sin consultar a los jefes de la manada, tomó la delantera y señaló la puerta de salida. Era evidente que las personas que a esa hora tenían citas en el amplio salón de recepción lo miraban, mientras los botones reían gracias al espectáculo. Dos niños se apretujaron con él en la puerta giratoria, y si no es porque logró zafarse a última hora, habría dado una vuelta en el tiovivo en que amenazaban convertir los scouts la entrada del Athenaeum.

Por fin, con todos afuera, dejó que los otros se hicieran cargo de los nueve inglesitos. No había allí un estricto sentido de la disciplina —pensó—, pero tampoco estaba él ahí para administrarla.

El más viejo se adelantó al grupo y a su encuentro fue el oficial que estaba al frente de los hombres de los cañones. Luego de saludar a Roberto, en una mezcla de bienvenida militar y respetuosa venia digna de un importante personaje, ordenó a sus hombres tomar posiciones y, con lenguaje apropiado más para los chicos, comenzó a explicar en qué consistían no sólo el aparato, sino el manejo del mismo en los momentos de alta exigencia. Los niños, que estuvieron prestos a escuchar la introducción, se salieron de cauce en cuanto el artillero que tenía asiento en la posición de disparo puso en movimiento, primero el cañón y luego su silla. Dos de los scouts, que habían trepado allí sin permiso, estuvieron a punto de ser arrollados por la máquina.

El oficial, molesto, les exigió descender y puso intempestivo fin a la charla, no sin antes excusarse con Roberto y llamar la atención de los guías sobre el comportamiento de esas fieras que tenían a cargo, como las denominó antes de pedirles que se retiraran del parque de inmediato, por elementales normas de seguridad.

En la noche, mientras apuraba el segundo vaso de whisky de Malta, de la botella que le habían dejado en la habitación como desagravio por el “mal comportamiento de nuestros muchachos”, Roberto llegó a la primera conclusión del viaje: los ingleses tenían preparadas sorpresas impensables para una incursión de Alemania. Si esa zona periférica en la que estaba ubicado el hotel estaba tan bien resguardada, qué pensar de los hombres y pertrechos destinados a los centros de poder. Levantó la botella para degustar un trago más, cuando sintió que algo lo sacaba de la silla y el techo se le venía encima. O él al techo. Impulsado más por el miedo que por el estruendo, cayó bocabajo. Así se mantuvo mientras sonaban las baterías que traqueteaban unas tras otras. Los relámpagos iluminaban el cuarto y lo dejaban ver su propio rostro de pánico, retratado en el largo espejo que amenazaba venírsele encima. A la usanza de los soldados que había visto en las tardes en que se iba de paseo al batallón que estaba a medio camino entre Cali y Jamundí, se arrastró, remando con los codos, hasta alcanzar los bajos de la cama. Cruzó los brazos, puso la frente en ellos y rezó cuanto sabía en voz alta. Una idea terrible le pasó por la cabeza. Si por casualidad esos cañones disparaban a bombarderos alemanes, era obvio que no tardarían en comenzar a caer bombas en esa zona de Londres. Era increíble, pero estaba a punto de morir en manos de lo que defendía y creía, y, bueno, por lo que además le pagaban, y bastante bien. Fueron no más de dos minutos, pero si le llegaban a preguntar, juraría que habían transcurrido horas.