El Homo sapiens sigue siendo genéticamente agresivo, como lo son otras especies, principalmente por razones de supervivencia. La aculturación de miles de años lo ha convertido en un animal social que necesita un alto nivel de convivencia, particularmente con sus congéneres, y la civilidad actual es el resultado de organizaciones sociales y políticas más avanzadas, así como de la existencia de un ente superior —el Estado— con toda la institucionalidad que implica. Con los avances en civilidad, ahora en la mayor parte de la humanidad viene desapareciendo la noción hobbesiana del “hombre lobo contra el hombre”, y por ello nos venimos distanciando del hombre de las cavernas, que se veía impulsado a resolver sus conflictos utilizando un mazo contra su enemigo.

A pesar de ser más pacíficos, los humanos mantenemos zonas divisorias, aun en las naciones más civilizadas y avanzadas; estas zonas suelen estar llenas de espinas y constituyen un motivo fácil para la ira, el odio, la antipatía, la agresión física, verbal o psicológica. Se destacan las diferencias religiosas, políticas, étnicas, raciales, territoriales y la defensa de la propiedad, solo para mencionar las más comunes. Las diferencias se convierten en conflictos, y estos devienen en guerras, atropellos, violencia, e incluso se expresan en la vida cotidiana, a manera de altercados en la vía pública y discusiones. La ira y la posibilidad de escalar a la agresión encuentran un vehículo apropiado en la tribu, el clan, el equipo de fútbol, la asociación, el grupo religioso, el partido político o la misma nación (como en el caso del nacionalsocialismo).

Muchos países han avanzado en la democracia, en el acuerdo general sobre lo que deben ser sus sociedades y en la tolerancia hacia las ideas del otro. Ojalá se mantengan en ese tono y no se contagien de la moda actual de radicalizar las posiciones, de manipular las verdades o “posverdades”. Pero no siempre ocurre así en las naciones que —uno pensaría— deben marcar la pauta de la civilización política. Estados Unidos había sido una especie de arquetipo de la democracia, desde los tiempos de Alexis de Tocqueville, y ha servido de ejemplo para que otras naciones adopten constituciones similares. se podría esperar que una nación con tan fuerte trayectoria civilista y con un alto de grado de educación civil hubiera superado las controversias, o por lo menos hubiera encontrado mejores formas de resolverlas. No puede olvidarse la guerra de Secesión, o guerra civil entre y el sur y el norte, donde murieron miles de norteamericanos en una división a muerte entre esclavistas y liberacionistas. Los incidentes de la semana pasada en Virginia nos hacen pensar que los odios no se han curado, y que organizaciones como el Ku Klux Klan continúan vigentes —después de haber sido disuelto en 1871— y mantienen su recorrido de violencia racial. Hoy, la primera potencia del mundo está dividida por el odio y por razones morales y religiosas, de manera que no tiene por qué extrañarnos que suceda algo similar en pueblos menos educados.

Colombia tiene una larga tradición de sectarismo, incubada desde los albores de la república, cuando se crearon bandos irreconciliables entre bolivarianos y santanderistas y, más tarde, entre centralistas y federalistas, hasta llegar a una serie de “guerritas civiles” que culminaron en una guerra seria, la de los Mil Días, donde liberales y conservadores se mataban en defensa de unas proclamas y de banderías emocionales, más que de ideas. Las divisiones y antagonismos han sido una constante a lo largo de más de dos siglos de vida republicana, y lo seguirán siendo, mientras no logremos entender y aceptar que lo nuestro debe prevalecer sobre lo mío, que las creencias de unos no significan la destrucción de quienes creen otra cosa y que las diferencias no deben ser zanjadas a la brava, a lo macho, sino por otras vías más civilizadas, jurídicas y legítimas.

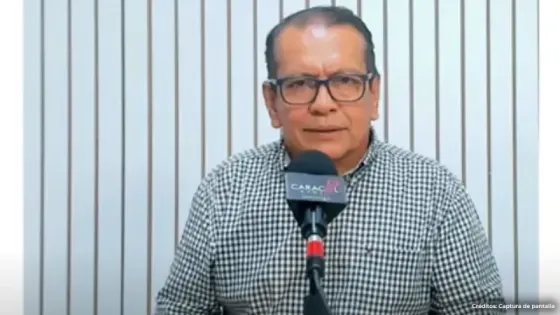

Los tuits del jefe del Centro de Democrático en relación con las columnas de Daniel Samper, o los enfrentamientos entre uribistas y santistas, han servido para traer el tema del sectarismo a la discusión actual. A la mayoría de comentaristas se les olvida lo azarosa que fue la vida política en Colombia durante el siglo XX, cuando la violencia verbal y física llegó a extremos que superan los de ahora, lo cual no significa que no nos deba causar preocupación el nivel de presión al que se está llegando. El tono debe bajarse, como sucedió durante el Frente Nacional, cuando cesó el enfrentamiento violento entre conservadores y liberales, gracias a los pactos que en su momento suscribieron los jefes de los partidos en pugna, Laureano Gómez y Alberto Lleras.

Debemos reconocer que no hemos logrado superar viejas divisiones en relación con temas sensibles. El territorio, el destino del campo y la moral religiosa son algunos de los diques de separación que aún ensombrecen la vida política colombiana. En el último medio siglo, la opinión pública se dividió fuertemente en relación con las guerrillas subversivas; ese “clivaje” continúa y pareciera cada vez más hondo. Álvaro Gómez hablaba —siguiendo la tradición política inglesa— de la necesidad de llegar a acuerdos sobre lo fundamental, y eso no se ha alcanzado en nuestro país. Tal vez en el tema de la economía libre ha prevalecido un acuerdo tácito, por lo menos de la mayoría de los sectores políticos, pero en otras áreas se mantiene el disenso.

Que existan motivos de enfrentamiento ideológico no tiene por qué preocupar, que se mantengan áreas de controversia es saludable; lo nocivo es que de las diferencias naturales demos un salto a la agresión, y que en pleno siglo XXI continuemos cultivando sectarismos populistas que no permitan construir nación. Y nadie puede lanzar la primera piedra.

La educación recibida no nos ha enseñado a conducir discusiones racionales y a adelantar debates tranquilos y respetuosos de las opiniones ajenas. Tampoco hemos construido un conjunto legítimo de reglas para dirimir los conflictos, ni tenemos suficientes foros abiertos para intercambiar opiniones. Los medios de comunicación radiales tratan de llenar ese espacio o, en su defecto, las temibles redes sociales, que, si bien permiten el desfogue de mucha gente con sentimientos reprimidos, también son utilizadas como mecanismo anónimo y cobarde para insultar.

Lamentablemente se han olvidado las fórmulas de cortesía política, establecidas sabiamente a lo largo de los siglos para suavizar las disputas y permitir puentes entre las partes en contradicción. La urbanidad política obligaba a las partes a usar un lenguaje respetuoso —por lo menos en los recintos parlamentarios— y a no cruzar ciertas líneas rojas. Hoy eso está casi desaparecido para mal del país.

Mantengamos los debates, así sean fuertes, pero desmantelemos los sectarismos y las posiciones fundamentalistas. Bienvenida la discusión abierta, pero en los términos más tranquilos posibles.